Entgelttransparenzgesetz: Alles Wichtige zum Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern

Das Entgelttransparenzgesetz zielt darauf ab, die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern zu schließen. Dies soll mehr Transparenz in der Bezahlung schaffen. Seit seiner Einführung erhalten Beschäftigte rechtliche Möglichkeiten, Informationen zu Gehältern einzuholen und Diskriminierung bei der Vergütung entgegenzuwirken. In diesem Beitrag erfahren Sie, was das Gesetz konkret regelt, wen es betrifft und wie Arbeitgeber wie Arbeitnehmer davon profitieren können. Entdecken Sie wichtige Fakten, praktische Tipps sowie aktuelle Entwicklungen rund um das Entgelttransparenzgesetz und erfahren Sie, warum gerechte Bezahlung für alle immer wichtiger wird.

Wichtige Höhepunkte

- Das Entgelttransparenzgesetz fördert gerechte Bezahlung und Transparenz zwischen Frauen und Männern am Arbeitsplatz.

- Arbeitgeber sind verpflichtet, Entgeltstrukturen offen zu legen und Diskriminierung aktiv entgegenzuwirken.

- Mitarbeitende haben das Recht auf Auskunft über die Gehälter vergleichbarer Kollegen.

- Betriebliche Prüfverfahren und klare Management-Ansätze sichern eine nachhaltige Umsetzung der Gesetzesvorgaben.

- Regelmäßige Berichte und strukturierte Checklisten sorgen für Compliance und offene Kommunikation im Unternehmen.

Grundlagen des Entgelttransparenzgesetzes

Das Entgelttransparenzgesetz bildet eine zentrale Grundlage für die Förderung von Gleichstellung und Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern in der Arbeitswelt. Immer mehr Unternehmen erkennen die Relevanz dieser gesetzlichen Maßnahme und setzen sich mit dem Thema Transparenz auseinander, um die geschlechtsspezifische Lohnlücke zu schließen. Das Gesetz verpflichtet Arbeitgeber, die Entgeltstrukturen offener zu gestalten und diskriminierende Vergütungspraktiken zu erkennen und zu beseitigen. Mit klaren Vorgaben sorgt das Entgelttransparenzgesetz dafür, dass Mitarbeitende nachvollziehen können, wie ihre Entlohnung zustande kommt. Dadurch wird die Grundlage geschaffen, um faire Bedingungen für alle Beschäftigten sicherzustellen und somit einen Schritt in Richtung Gleichstellung der Frauen zu gehen.

Ziele und Bedeutung für mehr Lohngerechtigkeit

Das Entgelttransparenzgesetz verfolgt das übergeordnete Ziel, die geschlechtsspezifische Lohnlücke in Deutschland spürbar zu verringern. Dies soll eine faire Bezahlung für Frauen und Männer gewährleisten. Viele Studien zeigen, dass Frauen im Durchschnitt immer noch weniger verdienen als Männer. Obwohl sie gleichwertige Arbeit leisten. Ein zentrales Anliegen des Gesetzes ist daher die Förderung der Gleichstellung von Frauen im Berufsleben und die Schaffung transparenter Gehaltsstrukturen. Dabei steht insbesondere die Beseitigung verdeckter Diskriminierungen im Mittelpunkt. Diese wird häufig durch mangelnde Transparenz in Gehaltsfragen begünstigt.

Indem das Entgelttransparenzgesetz Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das Recht einräumt, Informationen über die Arbeitsentgelte vergleichbarer Kollegen einzuholen, wird ein wichtiger Schritt in Richtung Offenheit vollzogen. Diese Transparenz baut Unsicherheiten ab. Sie stellt sicher, dass die Entlohnung nachvollziehbar sowie diskriminierungsfrei erfolgt. Gerade für Frauen, die historisch benachteiligt wurden, eröffnen sich dadurch neue Wege, um ungleiche Vergütung zu erkennen und aktiv dagegen vorzugehen. Das Gesetz sensibilisiert nicht nur die Belegschaft, sondern verpflichtet auch Unternehmen, ihre Vergütungssysteme regelmäßig zu überprüfen und anzupassen.

Letztlich leistet das Entgelttransparenzgesetz einen entscheidenden Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte um die Gleichstellung und Wertschätzung von Frauen am Arbeitsplatz. Es stellt klar: Die Zeit von undurchsichtigen Lohnstrukturen und ungleichen Chancen ist vorbei. Nur durch einen transparenten Austausch und eine bewusste Überprüfung von Entgeltregelungen lässt sich die geschlechtsspezifische Lohnlücke langfristig wirksam bekämpfen. Für Unternehmen bietet dies die Chance, sich zukunftsorientiert aufzustellen und als fairer, attraktiver Arbeitgeber am Markt zu positionieren.

Gleichwertiger Arbeit im Fokus: Was bedeutet das?

Die Frage nach der „gleichwertigen Arbeit“ steht im Zentrum der Diskussion um Lohngerechtigkeit und faire Bezahlung. Sie bildet die Grundlage dafür, ob Arbeitnehmer einen Anspruch auf gleiche Vergütung haben. Dabei ist gleichwertige Arbeit nicht gleichbedeutend mit identischen Tätigkeiten, sondern bezieht sich auf eine vergleichbare Gesamtheit von Qualifikationen, Anforderungen und Verantwortlichkeiten. Die Differenzierung, was als gleichwertige Arbeit anzusehen ist, ist nicht nur gesetzlich bedeutsam, sondern auch ein entscheidender Hebel für die Umsetzung des Entgelttransparenzgesetzes. Die Kriterien für die Bewertung gleichwertiger Arbeit und die damit verbundenen Herausforderungen sind vielfältig. Sie berühren sowohl die Arbeitsrealität als auch den individuellen Auskunftsanspruch, der Arbeitnehmer unterstützt.

Kriterien zur Bewertung und praktische Herausforderungen

Um wirklich nachvollziehen zu können, was im Sinne des Entgelttransparenzgesetzes unter gleichwertiger Arbeit zu verstehen ist, bedarf es klarer Kriterien und objektiver Maßstäbe. Gleichwertige Arbeit meint nicht, dass zwei Personen exakt denselben Job ausüben müssen. Es meint, dass ihre Tätigkeiten nach bestimmten Rahmenbedingungen als Vergleichbar eingestuft werden. Entscheidend sind dabei die Anforderungen an Qualifikation, Fachwissen, Erfahrung, Verantwortung und Belastung – sowohl physisch als auch psychisch. Diese Dimensionen werden oft in betrieblichen Analysen miteinander verglichen, um herauszufinden, ob ein Anspruch auf gleiche oder gleichwertige Vergütung besteht.

In der Praxis gestaltet sich die Bewertung jedoch herausfordernd. Unterschiedliche Tätigkeitsbeschreibungen und sich wandelnde Anforderungen erschweren eine direkte Gegenüberstellung. Gerade in größeren Unternehmen oder bei komplexen Arbeitsprofilen ist es schwierig, alle Merkmale vollständig objektiv zu bewerten. Hier liegt die Kunst darin, transparente, nachvollziehbare Kriterien zu finden, die nicht benachteiligen und dabei dennoch betriebsspezifische Besonderheiten berücksichtigen.

Das Entgelttransparenzgesetz adressiert diese Problematik, indem es Arbeitgeber verpflichtet, nicht nur ihre Gehaltsstrukturen offenzulegen, sondern auch klar zu definieren, welche Arbeitsplätze als gleichwertig gelten. Dem individuellen Auskunftsanspruch kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu: Beschäftigte erhalten das Recht, Auskunft über die Gehaltsstruktur vergleichbarer, gleichwertiger Arbeit zu verlangen. Das sorgt für mehr Transparenz und beugt Diskriminierung vor. Dennoch bleibt die praktische Umsetzung anspruchsvoll, da sie intensive Kommunikation zwischen Personalabteilung, Führungskräften und Mitarbeitenden verlangt und oft mit Unsicherheiten verbunden ist.

Gleichwertige Arbeit ist somit eine Schlüsselkategorie auf dem Weg zu mehr Lohngerechtigkeit – sowohl gesetzlich als auch im Alltag der Beschäftigten. Klar definierte Kriterien und ein funktionierender individueller Auskunftsanspruch sind zentrale Säulen, um gerechte Bezahlung zu Gewährleisten und nachhaltige Veränderungen in Unternehmen zu bewirken.

Betriebliche Prüfverfahren als Instrument zur Entgeltgleichheit

Betriebliche Prüfverfahren sind ein zentrales Werkzeug, um das Ziel des Entgelttransparenzgesetzes – die Schaffung gleicher Bezahlung für Frauen und Männer – praxisnah umzusetzen. Gerade in betroffenen Betrieben helfen diese Verfahren dabei, strukturelle Diskriminierung in den Entgeltstrukturen zu erkennen und abzubauen. Arbeitgeber werden dadurch stärker in die Verantwortung genommen und erhalten zugleich einen klaren Handlungsrahmen, um bestehende Unterschiede objektiv zu analysieren und gezielt anzugehen. Die Implementierung solcher Verfahren fördert die Sensibilisierung für Lohngerechtigkeit und legt die Basis für nachhaltige Entwicklungen im Unternehmen, die über die reine Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.

Schritte zur erfolgreichen Umsetzung im Unternehmen

Damit betriebliche Prüfverfahren zur Entgeltgleichheit tatsächlich Wirkung zeigen, ist eine strukturierte und strategische Vorgehensweise unerlässlich. Im ersten Schritt sollten Arbeitgeber die vorhandenen Entgeltstrukturen detailliert erfassen und transparenz schaffen. Hierzu zählt nicht allein die Analyse von Gehaltslisten, sondern vor allem auch die Bewertung der zugrunde liegenden Tätigkeitsbeschreibungen und Anforderungsprofile. Insbesondere betroffene Betriebe, in denen besonders große Unterschiede zwischen den Geschlechtern bestehen, profitieren davon, systematische datenbasierte Vergleiche zwischen gleichwertigen Positionen durchzuführen. Dadurch werden etwaige Diskrepanzen in der Vergütung frühzeitig erkannt und können entsprechend adressiert werden.

Ein integraler Bestandteil des Prozesses ist der Einbezug relevanter Anspruchsgruppen, etwa des Betriebsrats sowie der jeweiligen Fach- und Führungskräfte. Die offene Kommunikation im Unternehmen trägt zur Akzeptanz der Maßnahmen bei und stärkt das Bewusstsein für das Anliegen des Entgelttransparenzgesetzes. Nach der Datenerhebung folgt die Auswertung, bei der Arbeitgeber nicht nur prüfen, ob gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit gezahlt wird, sondern auch, ob Bewertungsmaßstäbe möglicherweise weiblich dominierte Tätigkeitsbereiche benachteiligen. Typische Fehlerquellen – etwa unbewusste Diskriminierung bei der Stellenbewertung – werden so systematisch aufgedeckt.

Im weiteren Schritt kommt es darauf an, klare Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Ungleichheiten zu entwickeln. Die Erfahrung zeigt, dass Arbeitgeber nachhaltige Verbesserungen besonders dann erzielen, wenn sie die Ergebnisse der Prüfverfahren regelmäßig auswerten und die Wirksamkeit der eingeleiteten Veränderungen kontinuierlich überprüfen. Gleichzeitig wird von betroffenen Betrieben verlangt, ihre Umsetzungsstrategien dokumentiert vorzuhalten und transparent zu kommunizieren. Denn auch nach der erfolgreichen Einführung der Prüfverfahren ist ein fortwährender Dialog mit Mitarbeitenden sowie regelmäßige Nachjustierungen unerlässlich. Dadurch sollen dauerhaft gerechte Entgeltstrukturen gewährleistet werden und die Zielsetzung des Entgelttransparenzgesetzes im Unternehmensalltag verankert werden.

Rolle des Arbeitgebers bei der Einhaltung des Gesetzes

Arbeitgeber tragen nach dem Entgelttransparenzgesetz eine besondere Verantwortung, gerechte und transparente Vergütungsstrukturen im Unternehmen zu schaffen. Sie sind verpflichtet, Diskriminierungen aktiv vorzubeugen, Prozesse offen zu gestalten und Beschäftigte über ihre Rechte aufzuklären. Klar definierte Richtlinien, offene Kommunikation sowie regelmäßige Überprüfungen helfen dabei, die gesetzlichen Vorgaben umzusetzen. Darüber hinaus gewinnen Arbeitgeber durch verbindliche Maßnahmen zur Entgeltgleichheit nicht nur rechtliche Sicherheit, sondern können sich auch als fortschrittliche und attraktive Arbeitgeber positionieren. Zentral sind dabei praktische Empfehlungen und bewährte Methoden, um die Umsetzung des Entgelttransparenzgesetzes nachhaltig zu gestalten.

Rechte, Pflichten und Best Practices für Arbeitgeber

Das Entgelttransparenzgesetz stellt Arbeitgeber vor eine wichtige Aufgabe: Sie müssen nicht nur gesetzliche Mindestanforderungen erfüllen, sondern auch aktiv für eine diskriminierungsfreie Gehaltspolitik einstehen. Bereits die Pflicht, allen Beschäftigten Informationen über die Entgeltstrukturen vergleichbarer Mitarbeiter zugänglich zu machen, verdeutlicht die Verantwortung des arbeitgebers, Offenheit zu fördern. Das umfasst den transparenten Umgang mit auskunftsansprüchen sowie die nachvollziehbare Dokumentation aller relevanten Vergütungsregelungen. Arbeitgeber sollten Prozesse etablieren, um Anfragen effizient, datenschutzkonform und verständlich zu beantworten. Ein vorausschauender arbeitgeber prüft regelmäßig die Wirksamkeit seiner Maßnahmen und nutzt geeignete Instrumente wie betriebliche Prüfverfahren, um systematisch Diskrepanzen aufzudecken und zu beseitigen. Neben diesen gesetzlichen Pflichten bestehen zahlreiche Möglichkeiten, wie Arbeitgeber die Entgelttransparenz im Unternehmen aktiv mitgestalten können. Dazu zählen beispielsweise klare Stellenbewertungen, die kontinuierliche Weiterbildung der HR-Abteilungen und Führungskräfte, sowie die Offenlegung von Kriterien zur Entlohnung bei Neueinstellungen und Beförderungen. Gute Kommunikation ist entscheidend: Arbeitgeber, die Gehaltsstrukturen offen mit ihren Teams besprechen, gewinnen Vertrauen und Engagement auf allen Ebenen. Ebenso wichtig ist der Austausch mit den Arbeitnehmervertretungen und die Einbindung des Betriebsrats, um Akzeptanz zu schaffen und Implementierungsprozesse zu begleiten. Zudem bieten digitale Tools und externe Beratungsdienstleistungen Unterstützung, damit der arbeitgeber spezifische Herausforderungen besser bewältigt. Unternehmen, die Entgeltgleichheit als festen Bestandteil ihrer Unternehmenskultur verstehen, profitieren langfristig von höherer Mitarbeiterbindung und Positionierung als vorbildlicher arbeitgeber. Best Practices sind neben der systematischen Analyse und Korrektur von Lohnunterschieden eine klare, für alle nachvollziehbare Dokumentationsstrategie und die gezielte Sensibilisierung der gesamten Belegschaft. Damit ist die Einhaltung des Entgelttransparenzgesetz arbeitgeber nicht nur eine Frage der Rechtssicherheit, sondern auch elementarer Bestandteil modernen Personalmanagements. Wer als arbeitgeber gezielt Verantwortung übernimmt, leistet einen nachhaltigen Beitrag zu fairen Arbeitsbedingungen und gesellschaftlicher Gleichstellung.

Pay Transparency und internationale Entwicklungen

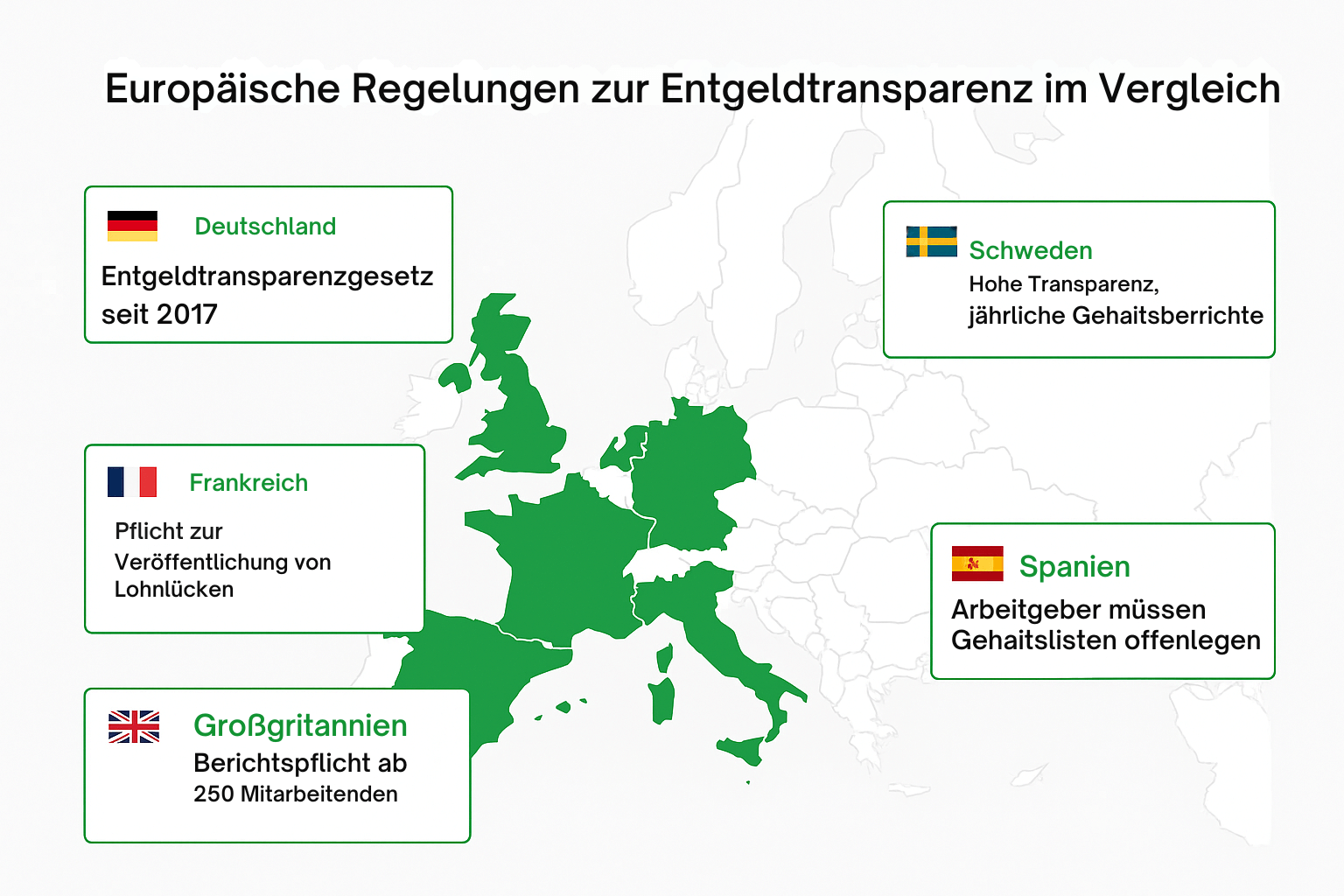

Pay Transparency gewinnt Weltweit an Bedeutung, da immer mehr Länder Gesetze und Praktiken einführen, um geschlechtsspezifische Lohnlücken zu schließen. Das deutsche Entgelttransparenzgesetz ist dabei nicht isoliert zu betrachten, sondern Teil eines größeren globalen Trends hin zu mehr Offenheit in Vergütungsfragen. Verschiedene Staaten haben eigene Wege gewählt, um Arbeitgeber zur Transparenz zu verpflichten und Fairness in den Gehaltsstrukturen zu fördern. Neben gesetzlichen Vorgaben spielen auch kulturelle Faktoren eine große Rolle, wie mit dem Thema Gleichstellung und Entgelttransparenz umgegangen wird. Ein Vergleich internationaler Ansätze zeigt die Vielfalt der Maßnahmen, die das Ziel verfolgen, Lohngerechtigkeit zu etablieren.

Vergleichbare Regelungen und kulturelle Einflüsse auf Lohngerechtigkeit

International betrachtet hat das Streben nach pay transparency in den letzten Jahren zu einem breiten Spektrum von Gesetzgebungen und Initiativen geführt. Während das Entgelttransparenzgesetz in Deutschland auf den individuellen Auskunftsanspruch und die Verpflichtung zu betrieblichen Prüfverfahren setzt, verfolgen andere Länder teils gänzlich andere Strategien – oft geprägt durch unterschiedliche historische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. In Skandinavien, etwa in Schweden und Norwegen, ist eine offene Kommunikation über Gehälter gesellschaftlich weithin akzeptiert und sogar gesetzlich unterstützt. Arbeitgeber veröffentlichen dort regelmäßig Gehaltsdaten, sodass Mitarbeitende direkten Zugang zu entsprechenden Informationen haben. In diesen Ländern gilt hohe Entgelttransparenz als selbstverständlicher Bestandteil einer fortschrittlichen Arbeitskultur, was maßgeblich zur Verringerung geschlechtsspezifischer Lohnunterschiede beiträgt. Demgegenüber tun sich viele andere europäische Staaten nach wie vor schwer, vergleichbar weitreichende Regelungen umzusetzen. Staaten wie die Schweiz oder Großbritannien arbeiten zwar ebenfalls mit gesetzlichen Vorgaben zur Veröffentlichung von Vergütungsdaten, doch ist oft die gesellschaftliche Akzeptanz von Transparenz im Gehaltssystem weniger stark ausgeprägt. Arbeitgeber sehen sich hier teils mit Vorbehalten konfrontiert und fürchten interne Unruhe oder einen Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Dabei zeigt der internationale Vergleich, dass gerade der kulturelle Umgang mit Transparenz ausschlaggebend dafür ist, wie reibungslos entsprechende Gesetze umgesetzt werden können. In den USA etwa gibt es vereinzelt auf Bundesstaatsebene Vorschriften zur Offenlegung von Gehaltsspannen, die meist mit Antidiskriminierungsbestimmungen gekoppelt sind – allerdings führen die unterschiedlichen lokalen Kulturen dazu, dass sich Effekte regional stark unterscheiden. Das Entgelttransparenzgesetz ist somit Teil einer globalen Entwicklung, die maßgeblich auch von kulturellen Faktoren beeinflusst wird. Arbeitgeber, die den mutigen Schritt zu mehr pay transparency wagen, profitieren langfristig durch ein faires Arbeitsklima und stärken das Vertrauen ihrer Belegschaft – ein Aspekt, der mittlerweile auch aus ökonomischer Sicht immer mehr Anerkennung findet. Insgesamt verdeutlicht der internationale Vergleich, dass nicht nur gesetzliche Maßnahmen, sondern insbesondere auch ein gesellschaftliches Verständnis für den Wert von Transparenz entscheidend ist, um Lohngerechtigkeit nachhaltig zu verankern. Unternehmen, die die Prinzipien des Entgelttransparenzgesetzes aktiv leben, positionieren sich damit als moderne, attraktive Arbeitgeber und leisten einen wichtigen Beitrag zur Gleichstellung auf globaler Ebene.

Management-Ansätze zur Förderung von Entgelttransparenz

Unternehmen, die das Entgelttransparenzgesetz erfolgreich umsetzen möchten, stehen vor der Herausforderung, nicht nur gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, sondern Entgelttransparenz zum festen Bestandteil ihrer Führungskultur zu machen. Ein nachhaltiger Wandel erfordert dabei ein Umdenken in der Unternehmenskultur sowie gezielte Maßnahmen auf Führungsebene. Mit praxisnahen Management-Ansätzen können Arbeitgeber Diskriminierung vorbeugen, Fairness fördern und langfristig eine gerechte Vergütung sicherstellen. Besonders entscheidend sind dabei konkrete Tipps für Führungskräfte und eine konsequente Kulturveränderung, damit offene, transparente Entgeltstrukturen im betrieblichen Alltag verankert werden. Die Integration dieser Elemente ist der Schlüssel, um die Prinzipien des Entgelttransparenzgesetzes lebendig werden zu lassen.

Praxisnahe Tipps für Führungskräfte und Veränderungen in der Unternehmenskultur

Damit das Entgelttransparenzgesetz seine volle Wirkung entfaltet, braucht es mehr als nur technische Anpassungen in Vergütungssystemen – entscheidend sind die Menschen, die die Unternehmenskultur prägen. Arbeitgeber nehmen hier eine Vorbildfunktion ein und sind gefordert, Offenheit aktiv vorzuleben. Führungskräfte können gezielt darauf hinwirken, eine Gesprächskultur zu etablieren, in der Gehaltsfragen nicht als Tabu gelten, sondern offen und konstruktiv behandelt werden. Eine transparente Kommunikation stärkt das Vertrauen der Mitarbeitenden und sorgt dafür, dass Unsicherheiten abgebaut werden. Ein erfolgsversprechender Ansatz ist es, regelmäßige Feedback- und Informationsrunden zum Thema Entgelttransparenz zu organisieren, in denen Führungskräfte die Ziele des Entgelttransparenzgesetzes kritisch reflektieren und Erfolge wie auch Handlungsbedarf offenlegen.

Ein weiteres zentrales Element ist die Schulung aller Vorgesetzten in diskriminierungsfreier Vergütungsbewertung und im Umgang mit sensiblen Anfragen. Denn nur wenn Arbeitgeber und insbesondere die Führungsebene ausreichend für die Bedeutung von fairem Lohn sensibilisiert sind, können sie proaktiv Vorurteile abbauen und ein Bewusstsein für Gleichstellung schaffen. Die Einführung objektiver, klar dokumentierter Bewertungsmaßstäbe für Gehälter und Beförderungen sollte dabei ebenso selbstverständlich sein wie die Einbindung aller relevanten Akteure – von der Personalabteilung bis zum Betriebsrat. Zusätzlich empfiehlt es sich, individuelle Entwicklungswege sichtbar zu machen und transparente Kriterien für Aufstiegschancen und Leistungsbeurteilungen zu kommunizieren. Das fördert nicht nur die Entgelttransparenz, sondern auch die Motivation und Bindung der Beschäftigten.

Eine tiefgreifende Veränderung in der Unternehmenskultur verlangt zudem einen ehrlichen Blick auf vorhandene Strukturen und mögliche unbewusste Benachteiligungen. Arbeitgeber sollten bereit sein, interne Prozesse ständig zu reflektieren, Anpassungen vorzunehmen und Impulse der Belegschaft ernst zu nehmen. Es bietet sich an, regelmäßig Bestände an anonymisierten Gehaltsdaten zu analysieren, um Trends und Lücken zu erkennen. Durch die Integration digitaler Tools lässt sich die Transparenz zusätzlich erhöhen, da Auswertungen automatisch und objektiv erfolgen. Nicht zuletzt ist es für Arbeitgeber entscheidend, externe Fachleute oder Beratungen einzubeziehen, wenn eigenes Know-how an Grenzen stößt. Wer auf allen Ebenen Wert auf offene Kommunikation legt, stärkt das Vertrauen der Mitarbeitenden und wird so seiner Vorreiterrolle bei der Umsetzung des Entgelttransparenzgesetzes gerecht – und positioniert sich auch nach außen als moderner, verantwortungsvoller Arbeitgeber.

Berichtspflichten und Kontrollmechanismen nach dem Entgelttransparenzgesetz

Die Einhaltung des Entgelttransparenzgesetzes bringt für Arbeitgeber umfassende Berichtspflichten und klare Kontrollmechanismen mit sich. Dieser Teil beleuchtet, wie die gesetzlichen Vorgaben zur Berichterstattung ausgestaltet sind, welche Fristen und Inhalte zu beachten sind und wie sie praktisch umgesetzt werden können. Darüber hinaus wird aufgezeigt, wie Arbeitgeber durch Transparenz und moderne Lohnabrechnungslösungen wie Personio nicht nur ihrer rechtlichen Verantwortung nachkommen, sondern auch langfristig Vertrauen schaffen. Im Zentrum stehen praktikable Ansätze zur Etablierung einer offenen Vergütungskultur und zur wirksamen Überwachung der Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen.

Relevante Fristen, Inhalte und Ablauf der Berichterstattung

Das Entgelttransparenzgesetz verpflichtet Arbeitgeber ab einer bestimmten Unternehmensgröße – konkret sind es meist 500 Beschäftigte – zur regelmäßigen Veröffentlichung eines Berichts zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit. Bereits die Festlegung der relevanten Fristen sorgt im betrieblichen Alltag oftmals für Unsicherheit, da der Zweijahresrhythmus exakt einzuhalten ist und es keine automatische Erinnerungsfunktion gibt. Wer als Arbeitgeber die Fristen versäumt, riskiert nicht nur die Missachtung gesetzlicher Vorgaben, sondern muss auch mit einem Imageverlust rechnen. So ist es unerlässlich, den Berichtszeitraum frühzeitig in der Personalplanung und Lohnabrechnung, beispielsweise mithilfe digitaler Tools wie Personio, zu berücksichtigen.

Der Inhalt jedes Berichts ist durch das Entgelttransparenzgesetz relativ klar umrissen: Zum einen muss dokumentiert werden, welche Maßnahmen zur Förderung der Entgeltgleichheit getroffen wurden und inwieweit sie wirkten. Zum anderen wird verlangt, sämtliche Vergütungsstrukturen nachvollziehbar darzustellen, um ungerechtfertigte Unterschiede in der Bezahlung von Frauen und Männern auszuschließen. Hierzu gehören auch Hinweise auf Beförderungsprozesse, Kriterien der Gehaltsfindung und die Aufschlüsselung typischer Karrierewege. Die Transparenz bei diesen Angaben trägt entscheidend dazu bei, eine Kultur der Offenheit zu etablieren.

Der Ablauf der Berichterstattung gliedert sich in mehrere Phasen: Zunächst erfolgt eine interne Datenerhebung, häufig unterstützt durch automatisierte Lohnabrechnungssysteme wie Personio, die Daten zu Vergütung, Anstellungsdauer und Position zuverlässig sammeln und auswerten. Anschließend folgt die Analyse, bei der gezielt geprüft wird, ob bestimmte Gruppen benachteiligt werden. Die Dokumentation der Ergebnisse bildet das Fundament, das nicht nur den gesetzlichen Pflichten genügt, sondern auch für künftige interne Prozesse nützlich ist. Die Berichte müssen oftmals im Lagebericht veröffentlicht oder zumindest der Belegschaft zugänglich gemacht werden.

Abschließend ist die Einbindung von Kontrollmechanismen entscheidend: Interne Audits oder externe Überprüfungen helfen, die Korrektheit der Angaben zu gewährleisten und Nachbesserungen zügig einzuleiten. Moderne HR-Software wie Personio bietet Arbeitgebern dabei wertvolle Unterstützung, indem sie nicht nur die fristgerechte, sondern auch eine standardisierte und transparente Berichterstattung ermöglicht. Dadurch wird das Entgelttransparenzgesetz zur Chance, über rechtliche Konformität hinaus, ein glaubwürdiges Engagement für Gleichstellung und offene Unternehmenskultur zu demonstrieren.

Checkliste zur Umsetzung im Betrieb

Unternehmen, die das Entgelttransparenzgesetz zukunftsorientiert umsetzen möchten, profitieren von einer klaren, praxisorientierten Checkliste als Leitfaden. Die Entwicklung transparenter Entgeltstrukturen, die Kommunikation relevanter Informationen an Mitarbeitende und die Einrichtung effektiver Kontrollmechanismen sind zentrale Herausforderungen im betrieblichen Alltag. Eine strukturierte Umsetzung gibt Arbeitgebern Sicherheit im Umgang mit den gesetzlichen Anforderungen, erleichtert die Einbindung aller Beteiligten und sorgt für Rechtssicherheit. Die nachfolgende Schritt-für-Schritt-Anleitung liefert einen kompakten Plan für die Einhaltung des individuellen Auskunftsanspruchs, gelebte Compliance und langfristigen Unternehmenserfolg durch Transparenz. So bleibt die Umsetzung des Entgelttransparenzgesetzes für Arbeitgeber nachvollziehbar und effizient.

Jetzt herunterladen: Schritt-für-Schritt-Plan für Compliance und transparente Entgeltstrukturen

Die erfolgreiche Umsetzung des Entgelttransparenzgesetzes beginnt mit einer strukturierten Planung, die Arbeitgebern dabei hilft, alle Anforderungen sicher und rechtskonform zu erfüllen. Ein detaillierter Schritt-für-Schritt-Plan ist dafür ein unverzichtbares Tool, das sowohl den Einstieg als auch die kontinuierliche Verbesserung effektiv unterstützt. Zu den ersten Schritten zählt die umfassende Bestandsaufnahme bestehender Entgeltstrukturen. Arbeitgeber analysieren dabei, wie Gehälter aktuell zugewiesen werden, welche Kriterien eine Rolle spielen und ob bereits Transparenz herrscht. Dieser Überblick ist essenziell, um mögliche Diskriminierungen frühzeitig zu erkennen und die richtigen Anpassungen vorzunehmen. Ein zentraler Bestandteil des Plans ist die Erfüllung des individuellen Auskunftsanspruchs nach dem Entgelttransparenzgesetz. Arbeitgeber sollten sicherstellen, dass klare Prozesse für Anfragen von Mitarbeitenden etabliert werden – von der schriftlichen Einreichung bis zur datenschutzkonformen, fristgerechten Antwort. Die Erfahrung zeigt, dass Unternehmen, die Auskunftsanfragen offen und konstruktiv begleiten, das Vertrauen der Belegschaft gewinnen und Unsicherheiten abbauen. Zur zusätzlichen Absicherung empfiehlt sich die Entwicklung standardisierter Antwortschreiben und eine Schulung des HR-Teams im Umgang mit sensiblen Daten. Darüber hinaus legt der Schritt-für-Schritt-Plan großen Wert auf die transparente Kommunikation aller Maßnahmen. Arbeitgeber sollten proaktiv über die Einhaltung des Entgelttransparenzgesetzes und den Zugang zum individuellen Auskunftsanspruch informieren. Regelmäßige Informationsveranstaltungen, Intranet-Beiträge oder digitale Info-Broschüren können alle Beschäftigten auf dem aktuellen Stand halten und zur Sensibilisierung beitragen. Genauso wichtig ist die Dokumentation aller Prozesse sowie die laufende Evaluation: Nur wenn Maßnahmen kontinuierlich überprüft und angepasst werden, gelingt nachhaltige Compliance. Mit einem strukturierten Vorgehen nach dem Schritt-für-Schritt-Plan schaffen Arbeitgeber nicht nur Rechtssicherheit und stärken ihre Position im Wettbewerb um Talente, sondern leben auch aktiv die Werte von Transparenz und Fairness. Der Plan steht Arbeitgebern jetzt zum Download bereit – damit die Vorgaben des Entgelttransparenzgesetzes effizient in die betriebliche Praxis übersetzt werden können und Unternehmen als faire, moderne Arbeitgeber wahrgenommen werden.

Abschließend zeigt das Entgelttransparenzgesetz, wie wichtig Transparenz für gerechtere Bezahlung und Chancengleichheit am Arbeitsplatz ist. Es unterstützt Beschäftigte dabei, mögliche Diskriminierung zu erkennen und fordert Unternehmen heraus, faire Strukturen zu schaffen. Wer aktiv informiert bleibt und seine Rechte kennt, leistet einen wichtigen Beitrag für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern. Damit nimmt das Gesetz eine zentrale Rolle im Wandel zu einer modernen, gerechten Arbeitswelt ein und fördert nachhaltige Veränderungen in der Unternehmenskultur – zum Vorteil aller Beteiligten.

💬 FAQ zum Entgelttransparenzgesetz

1. Was ist das Entgelttransparenzgesetz? Das Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG) ist ein deutsches Gesetz, das seit 2017 für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern sorgt. Es verpflichtet Arbeitgeber, transparente Entgeltstrukturen zu schaffen und ermöglicht Beschäftigten, Informationen über Gehälter vergleichbarer Kollegen einzuholen.

2. Wer ist vom Entgelttransparenzgesetz betroffen? Grundsätzlich gilt das Gesetz für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Der individuelle Auskunftsanspruch steht Beschäftigten in Betrieben mit mehr als 200 Mitarbeitenden zu. Arbeitgeber mit über 500 Beschäftigten sind zusätzlich zu regelmäßigen Berichten verpflichtet.

3. Welches Ziel verfolgt das Entgelttransparenzgesetz? Ziel des Gesetzes ist die Beseitigung der geschlechtsspezifischen Lohnlücke und die Förderung gerechter Bezahlung. Durch Transparenz und Offenlegung von Gehaltsstrukturen sollen Diskriminierungen erkannt und beseitigt werden.

4. Was bedeutet „gleichwertige Arbeit“ im Sinne des Gesetzes? „Gleichwertige Arbeit“ bedeutet, dass Tätigkeiten nach objektiven Kriterien wie Qualifikation, Verantwortung, Anforderungen und Belastung vergleichbar sind – auch wenn sie inhaltlich unterschiedlich sein können. Bei gleichwertiger Arbeit besteht Anspruch auf gleiches Entgelt.

5. Welche Rechte haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Beschäftigte haben das Recht, Auskunft über die Entgelte von Kolleginnen und Kollegen zu verlangen, die eine gleichwertige Tätigkeit ausüben. Diese Auskunft soll sicherstellen, dass keine geschlechtsbedingten Unterschiede in der Bezahlung bestehen.

6. Welche Pflichten haben Arbeitgeber? Arbeitgeber müssen faire und nachvollziehbare Vergütungsstrukturen schaffen, auf Anfragen der Beschäftigten reagieren und – bei entsprechender Unternehmensgröße – regelmäßig Berichte zur Entgeltgleichheit veröffentlichen. Zudem sollen sie Diskriminierungen aktiv vorbeugen.

7. Was sind betriebliche Prüfverfahren? Betriebliche Prüfverfahren sind interne Analysen, mit denen Unternehmen ihre Entgeltstrukturen auf Ungleichheiten prüfen. Sie helfen, unbewusste Diskriminierung zu erkennen und gezielt Maßnahmen für mehr Lohngerechtigkeit einzuleiten.

8. Welche Sanktionen drohen bei Verstößen gegen das Gesetz? Das Entgelttransparenzgesetz sieht keine direkten Bußgelder vor. Allerdings können Verstöße rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, etwa Schadensersatzforderungen wegen Diskriminierung oder Reputationsschäden für das Unternehmen.

9. Wie häufig müssen Arbeitgeber Berichte veröffentlichen? Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten müssen alle zwei Jahre einen Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit erstellen. Dieser Bericht muss öffentlich zugänglich oder Teil des Lageberichts sein.

10. Warum ist Entgelttransparenz auch wirtschaftlich sinnvoll? Faire Bezahlung stärkt das Vertrauen der Mitarbeitenden, erhöht die Zufriedenheit und fördert die Arbeitgeberattraktivität. Unternehmen mit transparenter Entgeltpolitik gelten als modern, sozial verantwortlich und gewinnen leichter qualifizierte Fachkräfte.