Freistellungsbescheinigung 13b: Alles zur Freistellungsbescheinigung und zum Steuerabzug nach 13b UStG

Die Freistellungsbescheinigung nach § 13b UStG spielt eine zentrale Rolle im Baugewerbe und bei bestimmten Dienstleistungen. Sie regelt, wann der Leistungsempfänger statt des Leistenden zur Umsatzsteuer verpflichtet ist. Außerdem wie Unternehmen sich von der Steuerabzugsverpflichtung befreien können. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie alles Wichtige zur Freistellungsbescheinigung. Wir zeigen den richtigen Umgang mit dem Steuerabzug sowie praktische Tipps, wie Sie Fehler vermeiden und steuerliche Nachteile umgehen. Bleiben Sie informiert und sichern Sie sich rechtlich ab!

Wichtige Höhepunkte

- Die Freistellungsbescheinigung nach § 13b UStG ist für Bauunternehmen essenziell, um steuerliche Pflichten und Liquiditätsvorteile optimal zu steuern.

- Ohne gültige Freistellungsbescheinigung muss der Leistungsempfänger den Steuerabzug vornehmen, was finanzielle Nachteile für ausführende Unternehmen mit sich bringt.

- Für den Antrag sind vollständige, aktuelle Unterlagen wie Steuerbescheide, Unbedenklichkeitsbescheinigung und Bauleistungsnachweise entscheidend für die Bearbeitung durch das Finanzamt.

- Häufige Fehler sind fehlende Gültigkeit der Bescheinigung und unklare Kennzeichnung in Rechnungen – diese führen zu steuerlichen Risiken und Nachteilen.

- Eine strukturierte, rechtzeitige Antragstellung und eine interaktive Checkliste helfen, Fehler zu vermeiden und den gesamten Prozess effizient zu gestalten.

💡 Tipp: Wie Sie als Handwerksbetrieb online besser gefunden werden und neue Kunden über Google & Social Media gewinnen, erfahren Sie im Artikel

👉 Online Marketing für Handwerker – Strategien zum Local SEO

Grundlagen zur Freistellungsbescheinigung im Zusammenhang mit § 13b UStG

Die Freistellungsbescheinigung nach § 13b UStG spielt eine bedeutende Rolle für Unternehmer im Baugewerbe sowie für Geschäftspartner im Zusammenhang mit Bauleistungen. Der sogenannte Reverse Charge Mechanismus verschiebt die Steuerschuldnerschaft beim Ausführen von Bauleistungen auf den Leistungsempfänger. Diese Regelung schafft sowohl steuerliche Entlastungen als auch zusätzliche Pflichten. Deshalb bleibt das Thema Steuerabzug von zentraler Bedeutung. Viele Betriebe stehen vor der Herausforderung, alle Anforderungen zu kennen, um beim Finanzamt bestehen zu können. Die folgenden Abschnitte beleuchten die genaue Bedeutung der Freistellungsbescheinigung. Wir stellen praxisrelevante Informationen für leistende Unternehmer bereit.

Welche Bedeutung hat die Freistellungsbescheinigung für Unternehmer?

Die Freistellungsbescheinigung ist für Unternehmer im Zusammenhang mit § 13b UStG ein zentrales Dokument, insbesondere wenn Bauleistungen im Spiel sind. Unternehmer, die regelmäßig Bauleistungen erbringen oder in Anspruch nehmen, sind in ein komplexes Geflecht aus steuerlichen Pflichten eingebunden. Durch die Anwendung des Reverse Charge Verfahrens (Umkehr der Steuerschuldnerschaft) wird der leistende Unternehmer zunächst von der Pflicht entbunden, die Umsatzsteuer abzuführen. Diese Aufgabe fällt dem Leistungsempfänger zu – allerdings nur dann, wenn keine gültige Freistellungsbescheinigung des leistenden Unternehmers vorliegt.

Das Vorlegen einer Freistellungsbescheinigung dokumentiert gegenüber dem Auftraggeber, dass der ausführende Betrieb nicht dem Steuerabzug gemäß § 48b EStG unterliegt. Unternehmer profitieren dadurch gleich doppelt: Einerseits wird die Liquidität geschont, da kein Steuerabzug beim Leistungsempfänger erfolgt, andererseits signalisiert das dem Geschäftspartner, dass der Betrieb vom Finanzamt geprüft und als zuverlässig eingestuft wurde. Bei der Erteilung prüft das Finanzamt, ob der antragstellende Unternehmer seinen steuerlichen Pflichten nachkommt und ob im Rahmen der bisherigen Tätigkeit alle Anforderungen erfüllt wurden.

Bauleistungen sind von dieser Regelung in besonderem Maße betroffen, da hier die Gefahr von Scheinselbstständigkeit oder Schwarzarbeit besonders hoch eingeschätzt wird. Deshalb ist es gerade für diese Unternehmergruppe essenziell, die Freistellungsbescheinigung regelmäßig zu beantragen und stets aktuell zu halten. Sie fungiert aber auch für Auftraggeber als Sicherheit, dass der Steuerabzug rechtmäßig gehandhabt wurde. Ohne gültige Freistellungsbescheinigung ist der Leistungsempfänger verpflichtet, den Steuerabzug vorzunehmen – mit oft erheblichen finanziellen Nachteilen für den leistenden Unternehmer.

Der Nutzen der Freistellungsbescheinigung zeigt sich also auf mehreren Ebenen: Sie bestimmt nicht nur, wer die Umsatzsteuer abführen muss, sondern sorgt auch für Rechtssicherheit in der Geschäftsbeziehung zwischen den Baupartnern. Sie unterstützt damit Unternehmer dabei, reibungslose Abläufe zu gewährleisten und bei der Finanzamt-Prüfung bestehen zu können. Immer mehr Unternehmen erkennen, wie zentral die strategische Handhabung dieses Dokuments für ihr Tagesgeschäft ist.

Wer gilt als leistungsempfänger und welche Pflichten entstehen?

Der leistungsempfänger steht im Mittelpunkt des Reverse-Charge-Verfahrens nach § 13b UStG. Als leistungsempfänger gilt in der Regel jeder Unternehmer, der Bauleistungen von einem anderen Unternehmen bezieht. Er ist damit nicht nur Auftraggeber, sondern wird gleichzeitig zum leistungsempfänger steuerschuldner. Das bedeutet, er übernimmt die Verpflichtung, die Umsatzsteuer für bezogene Bauleistungen zu berechnen und direkt ans Finanzamt abzuführen. Diese Verschiebung der Umsatzsteuerschuld begründet eine zentrale Rolle für den leistungsempfänger, der neben der Rechnungsprüfung auch sämtliche Meldepflichten rund um den steuerabzug erfüllen muss.

Wird eine Bauleistung ohne Vorlage einer gültigen freistellungsbescheinigung bezogen, ist der leistungsempfänger verpflichtet, vom Rechnungsbetrag einen bestimmten Betrag als steuerabzug einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. Dies kann sich erheblich auf die Liquidität des leistenden Unternehmers auswirken, weshalb der Nachweis einer aktuellen freistellungsbescheinigung für beide Seiten enorm wichtig ist. Der leistungsempfänger muss also nicht nur den ordnungsgemäßen Betrag berechnen, sondern auch die Einhaltung aller Fristen und korrekten Verwendungszwecke gewährleisten. Verstöße oder Nachlässigkeiten führen schnell zu finanziellen Risiken und möglichen Haftungsfragen.

Für Unternehmer und insbesondere für diejenigen, die regelmäßig Bauleistungen in Anspruch nehmen, entsteht dadurch eine intensive Prüfpflicht. Die Überprüfung der Freistellungsbescheinigung und die richtige Umsetzung des Steuerabzug gehören zu den wichtigsten administrativen Aufgaben. Aufgrund der strengen gesetzlichen Vorschriften und der weitreichenden Folgen eines Fehlers ist ein sauber dokumentierter Umgang mit allen Unterlagen Pflicht. Nur so können Unternehmer langfristig für Klarheit in den Geschäftsvorgängen sorgen und vermeiden, selbst als leistungsempfänger steuerschuldner unliebsame Überraschungen zu erleben.

Voraussetzungen für den Steuerabzug nach 13b UStG

Damit der Steuerabzug nach § 13b UStG korrekt und rechtssicher umgesetzt werden kann, gelten klare Voraussetzungen für Unternehmer, die Bauleistungen erbringen oder empfangen. Entscheidend ist dabei die sachliche und formale Prüfung, ob der steuerpflichtige Vorgang tatsächlich unter das Reverse-Charge-Verfahren fällt. Die Rolle des leistenden Unternehmers, die konkrete Art der Bauleistungen und vor allem die rechtzeitige Beantragung einer Freistellungsbescheinigung hängen eng zusammen. Ohne eine gültige und beim Finanzamt zu beantragende Freistellungsbescheinigung droht dem leistungsempfänger die Pflicht zum Steuerabzug – mit erheblichen finanziellen Konsequenzen. Die folgenden Aspekte stehen deshalb im Mittelpunkt: Welche Unterlagen müssen für den Antrag komplett und beim Finanzamt eingereicht werden, wie prüft das Finanzamt den Antrag und worauf müssen unternehmer besonders achten, um ihre steuerlichen Pflichten zu erfüllen?

Wichtige Unterlagen für den Antrag auf Freistellungsbescheinigung

Für den erfolgreichen Antrag auf eine Freistellungsbescheinigung nach § 13b UStG benötigen Unternehmer eine ganze Reihe sorgfältig zusammengestellter Unterlagen, die dem Finanzamt eine umfassende Beurteilung der Sachlage ermöglichen. Zentrale Voraussetzung ist der lückenlose Nachweis aller steuerlichen Pflichten – nur so kann das Finanzamt die Verlässlichkeit des leistenden unternehmers beurteilen und entscheiden, ob eine Freistellungsbescheinigung erteilt wird.

Zu den wichtigsten Dokumenten zählen eine aktuelle steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, eine genaue Beschreibung der ausgeführten beziehungsweise geplanten bauleistungen sowie Kopien bisheriger Verträge und Rechnungen. Ebenfalls erforderlich sind Nachweise über die ordnungsgemäße Abführung der Umsatzsteuer, aktuelle Steuerbescheide und ein Auszug aus dem Handelsregister, sofern das Unternehmen dort eingetragen ist. Unternehmer sollten besonders beachten, dass sie die Freistellungsbescheinigung immer beim jeweils zuständigen Finanzamt beantragen. Schon kleine Versäumnisse in der Zusammenstellung der Unterlagen führen dazu, dass das Finanzamt prüft und Rückfragen stellt – das kann den Prozess erheblich verzögern. Gerade im Bereich der bauleistungen werden die Nachweise oft sehr genau verlangt, um Fälle von Scheinselbstständigkeit oder Schwarzarbeit auszuschließen. Auch eine aktuelle Selbstauskunft, die Auskunft über die eigenen Unternehmenszahlen und zur Mittelherkunft gibt, erhöht die Wahrscheinlichkeit einer schnellen Bearbeitung. Für den leistungsempfänger ist die rechtmäßige Ausstellung der Freistellungsbescheinigung ebenfalls von Bedeutung, da er andernfalls weiterhin zum Steuerabzug verpflichtet bleibt – mit direkten Auswirkungen auf die Auftragserteilung und die Liquidität des leistenden Unternehmers. Ein weiterer wichtiger Aspekt: Unternehmer sollten regelmäßig prüfen, ob die Freistellungsbescheinigung noch gültig ist, und rechtzeitig eine Verlängerung beim Finanzamt beantragen. Speziell bei wiederkehrenden oder langfristigen bauleistungen ist es ratsam, alle Dokumente ordentlich und aktuell zu halten, um auf Anforderung des Finanzamts sofort reagieren zu können. Bei Unklarheiten empfiehlt sich frühzeitiger Kontakt mit dem Finanzamt, da so Verzögerungen vermieden und die eigenen Interessen als leistende unternehmer und leistungsempfänger bestmöglich gewahrt werden. Die sorgfältige Antragsvorbereitung ist damit ein unverzichtbarer Bestandteil eines rechtssicheren und effizienten Geschäftsablaufs nach 13b UStG.

Praxis-Tipps: Die häufigsten Fehler bei der Anwendung von 13b vermeiden

Im Alltag zeigt sich, dass bei der praktischen Umsetzung von § 13b UStG regelmäßig Fehler passieren – und diese können schnell zu unnötigen Steuerlasten oder sogar zu Betriebsprüfungen führen. Der wohl häufigste Fehler besteht darin, dass Bauleistungen zwar erbracht, aber die richtige Zuordnung zum Reverse Charge-Verfahren durch die beteiligten Unternehmer unterbleibt. Besonders wenn der Status als leistender Unternehmer oder leistungsempfänger nicht klar dokumentiert ist, entstehen Unsicherheiten, die in der Kette der Bauleistungen zu doppelten Abzügen oder fehlerhaften Meldungen führen können.

Ein weiteres Risiko entsteht, wenn die Freistellungsbescheinigung zwar vorliegt, aber bei deren Laufzeit oder Gültigkeit nicht sorgfältig geprüft wird. Bauleistungen werden dann abgerechnet, ohne dass die aktuelle Bescheinigung tatsächlich noch die Bedingungen erfüllt – und der leistungsempfänger ist in der Pflicht, den Steuerabzug zu tätigen, obwohl er sich auf die Vorlage verlassen hat. Hier ist es entscheidend, vor jeder neuen Abrechnung genau zu prüfen, ob die Freistellungsbescheinigung jederzeit gültig und beim zuständigen Finanzamt hinterlegt ist. Unternehmer sollten außerdem immer im Blick behalten, dass schon kleine zeitliche Lücken zu einer rückwirkenden Steuerschuld beim Reverse Charge führen können.

Oft wird auch die eindeutige Kennzeichnung der Bauleistungen auf den Rechnungen vernachlässigt. Das Finanzamt achtet darauf, dass in den Rechnungen explizit auf die Anwendung von 13b UStG und den Übergang der Steuerschuldnerschaft hingewiesen wird. Fehlt dieser Hinweis, drohen Korrekturen – und im schlimmsten Fall bleibt der Unternehmer auf der Umsatzsteuer sitzen. Deshalb sollten alle Rechnungen präzise Angaben enthalten, die sowohl den leistungsempfänger als auch das Reverse Charge-Verfahren klar benennen.

Zusammenfassend gilt: Unternehmer, die in den Bereichen bauleistungen und Reverse-Charge agieren, profitieren deutlich davon, klare Dokumentationsprozesse einzuführen und regelmäßig die Freistellungsbescheinigung zu prüfen. Besonders für leistungsempfänger ist es ratsam, eng mit ihren Auftragnehmern zusammenzuarbeiten und sich nicht allein auf die einmalige Prüfung der Dokumente zu verlassen. Eine offene Kommunikation, konsequente Kontrolle der Unterlagen und eine exakte Rechnungsstellung sorgen dafür, dass typische Fehler rund um 13b vermieden werden und die steuerlichen Pflichten stets erfüllt bleiben.

Interaktive Checkliste: Freistellungsbescheinigung einfach beantragen

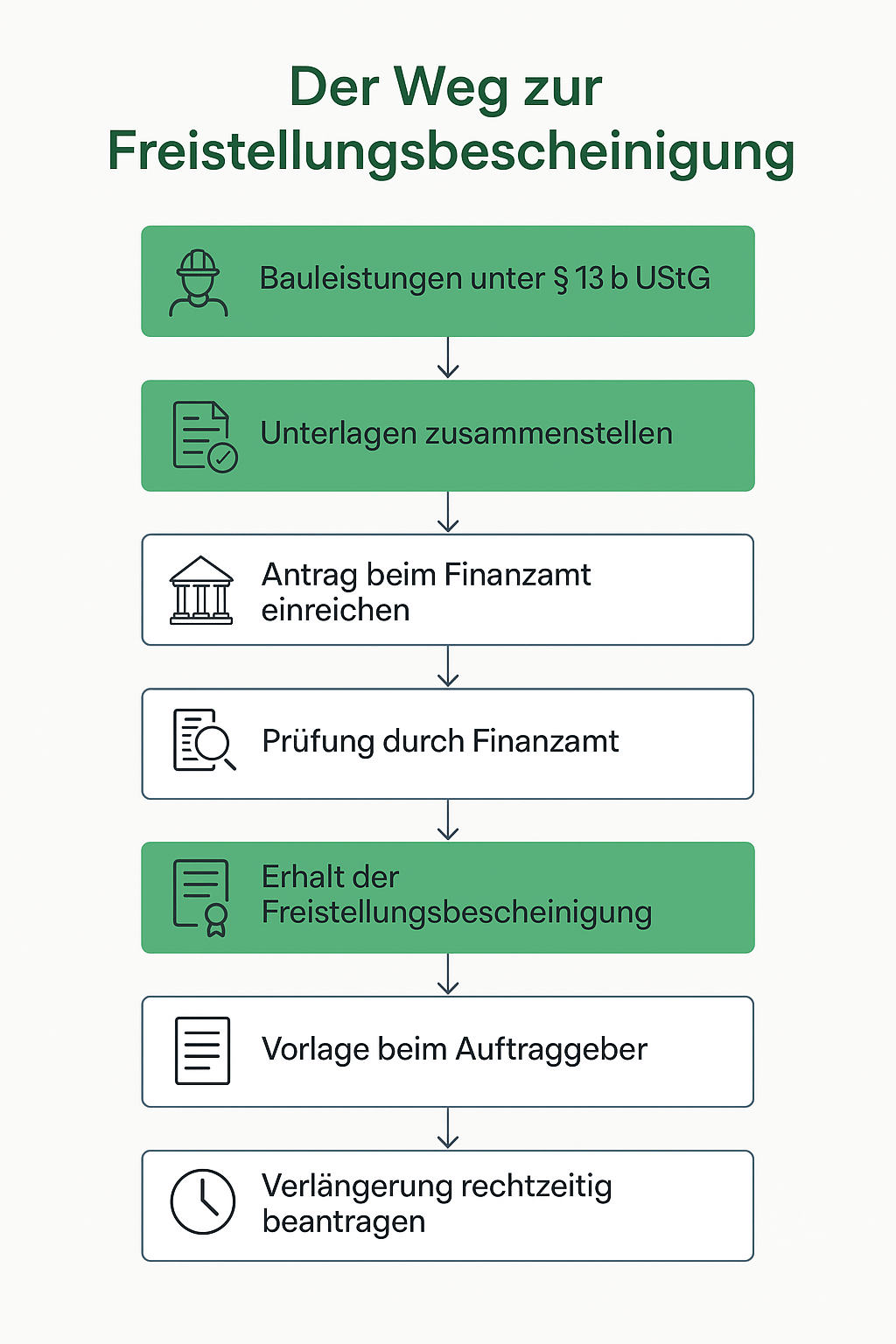

Nachdem die Grundlagen zur Freistellungsbescheinigung und die Anforderungen im Zusammenhang mit Bauleistungen und § 13b UStG beleuchtet wurden, geraten viele Unternehmer an den Punkt, an dem sie die Freistellungsbescheinigung beim Finanzamt beantragen müssen. Für einen reibungslosen Ablauf und um Fehler im Beantragungsprozess zu vermeiden, empfiehlt es sich, eine strukturierte Herangehensweise zu nutzen. Unsere interaktive Checkliste bietet einen effizienten Leitfaden, damit Unternehmer und leistungsempfänger die wichtigsten Schritte nie aus den Augen verlieren – und sich auf den eigentlichen Geschäftserfolg konzentrieren können.

Zunächst sollten alle Dokumente zur eigenen steuerlichen Zuverlässigkeit und bisherigen Bauleistungen griffbereit vorliegen. Die Freistellungsbescheinigung wird nur bei vollständigen und korrekten Unterlagen problemlos von den Finanzbehörden ausgestellt. Deshalb gehören in die persönliche Checkliste aktuelle Steuerbescheide, eine gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung und – gerade im Baugewerbe – detaillierte Nachweise zu den jeweiligen Bauleistungen. Genauso wichtig: Sämtliche Verträge und Rechnungen sollten so aufbereitet sein, dass das Finanzamt die Verknüpfung zu § 13b UStG und die Einordnung der Bauleistungen nachvollziehen kann.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Der Antrag sollte immer rechtzeitig beim zuständigen Finanzamt eingereicht werden, um unnötige Verzögerungen zu vermeiden. Viele Unternehmer unterschätzen, wie umfangreich die Prüfung durch das Finanzamt sein kann – gerade wenn die Freistellungsbescheinigung erstmalig oder nach Ablauf einer alten Bescheinigung neu beantragt werden muss. Wer die eigene Unternehmensstruktur offenlegt und bereits frühzeitig auf alle Anforderungen nach 13b achtet, erhöht die Chancen auf eine rasche Erteilung. Die Checkliste macht transparent, wann die Bescheinigung verlängert und welche Fristen eingehalten werden müssen.

Diese strukturierte Herangehensweise hilft nicht nur unternehmern, sondern auch leistungsempfängern dabei, ihre Pflichten eindeutig zu erfüllen. Der Steuerabzug nach 13b bleibt für die Geschäftspartner planbar, und das Risiko kostspieliger Fehler wird minimiert. Wer alle Punkte der Checkliste konsequent umsetzt und eng mit dem Finanzamt zusammenarbeitet, schafft verlässliche Rahmenbedingungen für Bauleistungen im Sinne der aktuellen steuerlichen Vorgaben.

removeparagraph

Die Freistellungsbescheinigung nach § 13b UStG ist ein zentrales Element für Unternehmen im Baugewerbe, um steuerliche Klarheit und Rechtssicherheit zu schaffen. Wer sich über die rechtlichen Anforderungen und aktuellen Entwicklungen informiert, kann unnötige finanzielle Risiken minimieren. Durch eine korrekte und rechtzeitige Beantragung der Bescheinigung profitieren Sie nicht nur von einem reibungslosen Geschäftsablauf, sondern auch von mehr Planungssicherheit. Bleiben Sie stets auf dem Laufenden bezüglich gesetzlicher Veränderungen, um Ihre Abläufe optimal aufzustellen und potenziellen Problemen beim Steuerabzug frühzeitig zu begegnen.

FAQ – Freistellungsbescheinigung nach § 13b UStG

Was ist eine Freistellungsbescheinigung nach § 13b UStG?

Die Freistellungsbescheinigung nach § 13b UStG bestätigt, dass ein Unternehmen im Baugewerbe oder bei bestimmten Dienstleistungen nicht dem Steuerabzug nach § 48b EStG unterliegt. Sie verhindert, dass der Auftraggeber (Leistungsempfänger) Umsatzsteuer einbehalten und ans Finanzamt abführen muss. Damit bleibt die Liquidität des leistenden Unternehmers erhalten.

Wann ist eine Freistellungsbescheinigung erforderlich?

Eine Freistellungsbescheinigung wird benötigt, wenn Bauleistungen oder vergleichbare Leistungen nach § 13b UStG erbracht werden. Ohne gültige Bescheinigung ist der Leistungsempfänger verpflichtet, den Steuerabzug vorzunehmen und die Umsatzsteuer direkt an das Finanzamt zu zahlen.

Wer muss die Freistellungsbescheinigung beantragen?

Der leistende Unternehmer beantragt die Freistellungsbescheinigung beim zuständigen Finanzamt. Voraussetzung ist, dass er seine steuerlichen Pflichten regelmäßig erfüllt und keine offenen Steuerschulden bestehen. Nur so bescheinigt das Finanzamt seine steuerliche Zuverlässigkeit.

Wie beantrage ich eine Freistellungsbescheinigung beim Finanzamt?

Der Antrag erfolgt schriftlich oder über das ELSTER-Portal. Erforderlich sind aktuelle Steuerbescheide, eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, Nachweise über bisherige Bauleistungen sowie ggf. Handelsregisterauszüge. Viele Finanzämter bieten dafür ein eigenes Formular an („Antrag auf Erteilung einer Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG“).

Wie lange ist eine Freistellungsbescheinigung gültig?

In der Regel ist eine Freistellungsbescheinigung ein Jahr gültig. Unternehmer sollten spätestens drei Monate vor Ablauf die Verlängerung beim Finanzamt beantragen, um Unterbrechungen zu vermeiden. Die Gültigkeit und das Ausstellungsdatum müssen immer auf der Bescheinigung vermerkt sein.

Was passiert, wenn keine gültige Freistellungsbescheinigung vorliegt?

Liegt keine gültige Bescheinigung vor, muss der Auftraggeber (Leistungsempfänger) den Steuerabzug nach § 48b EStG vornehmen und die Umsatzsteuer direkt ans Finanzamt abführen. Der leistende Unternehmer erhält in diesem Fall nur den Nettobetrag – das kann seine Liquidität erheblich beeinträchtigen.

Welche Bauleistungen fallen unter § 13b UStG?

Zu den Bauleistungen zählen alle Arbeiten, die unmittelbar der Errichtung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Dazu gehören u. a. Maurer-, Elektro-, Maler-, Dachdecker-, Garten- und Landschaftsbauarbeiten sowie Sanierungs- und Installationsleistungen.

Muss die Freistellungsbescheinigung auf der Rechnung angegeben werden?

Ja, es ist empfehlenswert, die Gültigkeit der Freistellungsbescheinigung auf der Rechnung zu vermerken. Zudem muss bei Bauleistungen, die unter § 13b UStG fallen, ein Hinweis auf die Umkehr der Steuerschuldnerschaft (Reverse Charge) enthalten sein, z. B.:

„Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (§ 13b UStG)“.

Wie überprüfe ich die Echtheit einer Freistellungsbescheinigung?

Leistungsempfänger können beim zuständigen Finanzamt telefonisch oder schriftlich anfragen, ob eine Freistellungsbescheinigung gültig ist. Alternativ kann die Gültigkeit anhand von Originalstempel, Datum und Steuernummer geprüft werden. Wichtig: Kopien ohne erkennbare Angaben sollten nicht akzeptiert werden.

Was sind häufige Fehler bei der Anwendung von § 13b UStG?

- Verwendung abgelaufener Freistellungsbescheinigungen

- Fehlender Hinweis auf § 13b UStG auf der Rechnung

- Falsche Zuordnung von Leistungen (z. B. bei Wartungs- oder Lieferverträgen)

- Nicht dokumentierte Prüfungen durch den Leistungsempfänger Diese Fehler führen oft zu Nachzahlungen oder Haftungsrisiken bei Betriebsprüfungen.

Welche Vorteile bietet eine gültige Freistellungsbescheinigung für Unternehmer?

- Keine Umsatzsteuerabzüge durch Auftraggeber

- Verbesserte Liquidität

- Nachweis steuerlicher Zuverlässigkeit

- Vereinfachte Geschäftsabwicklung bei Bauprojekten

- Höheres Vertrauen bei Kunden und Partnern