Was ist die Digitalsteuer? Alles Wichtige zur digitalen Besteuerung auf einen Blick

Die Digitalisierung verändert die Wirtschaft rasant und stellt traditionelle Steuersysteme vor neue Herausforderungen. Mit der Einführung der Digitalsteuer reagieren viele Länder auf globale Technologiekonzerne, die Umsätze im Ausland generieren, aber kaum Steuern zahlen. Doch was umfasst die Digitalsteuer konkret, wie funktioniert die Besteuerung digitaler Geschäftsmodelle und welche Auswirkungen hat sie auf Unternehmen und Verbraucher? In diesem Blogbeitrag finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema digitale Besteuerung kompakt und verständlich zusammengefasst.

Warum über eine Digitalsteuer gesprochen wird

Digitale Plattformen wie Google, Amazon oder Meta erwirtschaften in Deutschland hohe Umsätze, zahlen hier aber vergleichsweise wenig Steuern. Während klassische Unternehmen im Schnitt rund 23 Prozent ihres Gewinns an Steuern abführen, liegt die Quote bei großen Digitalfirmen oft unter zehn Prozent. Dieses Ungleichgewicht will die Bundesregierung beseitigen. Ziel ist mehr Steuergerechtigkeit und faire Wettbewerbsbedingungen – insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, die seit Jahren eine deutlich höhere Steuerlast tragen. Eine Digitalsteuer soll sicherstellen, dass internationale Digitalkonzerne dort Steuern zahlen, wo sie ihre Umsätze erzielen.

Wichtige Höhepunkte

- Die Digitalsteuer adressiert digitale Geschäftsmodelle und fordert gerechte Besteuerung unabhängig vom physischen Standort.

- Sie schließt steuerliche Lücken, die durch internationale Technologiekonzerne entstehen, und erhöht die Steuergerechtigkeit.

- Softwarelösungen wie lexware vereinfachen die Verwaltung und Abrechnung, indem sie digitale Prozesse automatisiert integrieren.

- Internationale Einigkeit zur Digitalsteuer bleibt schwierig, besonders wegen Widerständen der USA und komplexer Verhandlungen.

- Unternehmen profitieren von Compliance-Fokus, strukturierter Datenverwaltung und kontinuierlicher Anpassung an gesetzliche Neuerungen.

Aktueller Stand der Digitalsteuer in Deutschland

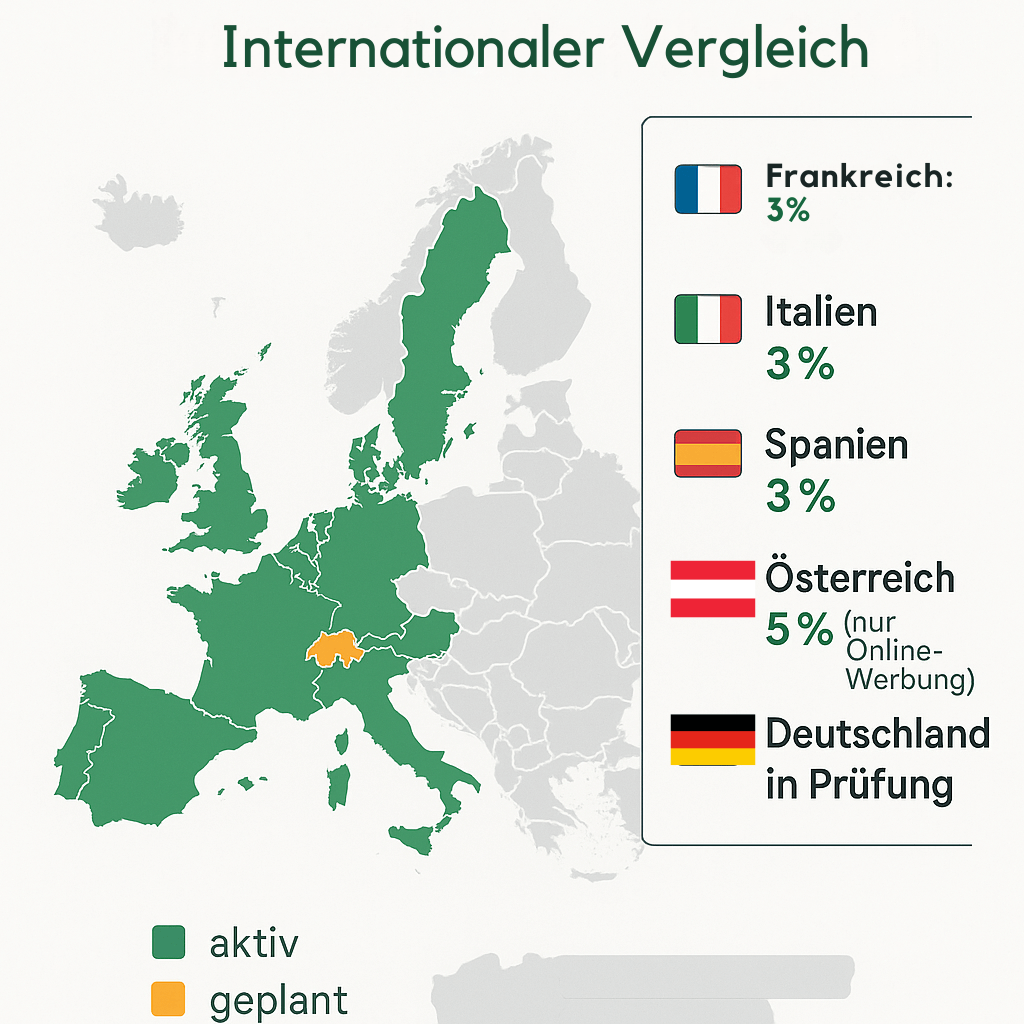

Eine nationale Digitalsteuer gibt es in Deutschland bislang nicht. Die Bundesregierung prüft derzeit verschiedene Modelle, um eine Abgabe für große Online-Plattformen einzuführen. Der Vorschlag sieht eine Steuer von rund zehn Prozent auf Umsätze aus digitalen Dienstleistungen vor. Sie würde sich an der österreichischen Regelung orientieren, wo seit 2020 eine fünfprozentige Steuer auf Online-Werbung gilt. Auch in Frankreich, Italien und Spanien gibt es ähnliche Modelle.

In Deutschland ist eine solche Abgabe noch nicht beschlossen, doch sie steht politisch auf der Agenda. Der sogenannte „Plattform-Soli“ soll vor allem große Tech-Unternehmen betreffen, die Milliardenumsätze erzielen, aber im Inland wenig Steuern zahlen. Kleine und mittlere Unternehmen wären von der Abgabe nicht direkt betroffen, da sehr hohe Umsatzschwellen vorgesehen sind – etwa 750 Millionen Euro weltweit und 25 Millionen Euro in Deutschland. Damit wäre sichergestellt, dass die Steuer gezielt große Digitalkonzerne trifft und keine zusätzlichen Belastungen für den Mittelstand entstehen.

Da die Bundesregierung eine Eskalation im Handelskonflikt mit den USA vermeiden will, ist es wahrscheinlich, dass Deutschland auf eine internationale Lösung im Rahmen der OECD oder der EU wartet. Sollte diese jedoch ausbleiben, wäre ein nationaler Alleingang möglich. Die genaue Ausgestaltung, etwa die Definition von „Online-Plattformen“ oder die Bemessungsgrundlage, wird derzeit im Bundesfinanzministerium geprüft.

Was die Digitalsteuer für KMU bedeutet

Für kleine und mittlere Unternehmen hat die geplante Digitalsteuer zunächst keine direkten Folgen. Sie müssen die Abgabe nicht selbst zahlen, da sie sich ausschließlich an Großkonzerne richtet. Trotzdem können indirekte Auswirkungen spürbar werden. Wenn Plattformen wie Google oder Meta die Steuer an ihre Kunden weitergeben, könnten sich Online-Werbung, Suchmaschinenanzeigen oder Marktplatzgebühren verteuern. Gerade für KMU, die digitale Werbung oder Online-Plattformen intensiv nutzen, würde das höhere Marketingkosten bedeuten.

Langfristig kann die Digitalsteuer aber auch Vorteile bringen. Wenn große Tech-Konzerne künftig stärker besteuert werden, entsteht ein fairerer Wettbewerb. Der Mittelstand, der seine Steuern ohnehin in Deutschland zahlt, steht dann nicht länger in einem strukturellen Nachteil gegenüber internationalen Plattformen. Zudem plant die Bundesregierung, die Einnahmen der Digitalsteuer gezielt in die digitale Infrastruktur, Medienförderung und Innovationsprogramme zu investieren. Dadurch könnten gerade kleinere Unternehmen profitieren – etwa durch Fördermittel, bessere Netzabdeckung oder Schulungsangebote für digitale Kompetenzen.

Aus heutiger Sicht ist nicht zu erwarten, dass KMU zusätzliche Bürokratiepflichten erhalten. Die Steuer würde direkt von den betroffenen Digitalkonzernen abgeführt, sodass kleine Unternehmen keinen administrativen Mehraufwand hätten. Wichtig bleibt jedoch, die politische Entwicklung aufmerksam zu beobachten, da Änderungen im Online-Marketing oder Handel indirekte Kosten mit sich bringen könnten.

Ausblick: Chancen und Risiken der Digitalsteuer

Die Einführung einer Digitalsteuer in Deutschland steht noch am Anfang, aber die Richtung ist klar. Große Plattformen sollen künftig stärker zum Steueraufkommen beitragen, um mehr Gerechtigkeit zwischen globalen Digitalkonzernen und heimischen Betrieben zu schaffen. Für KMU überwiegen aktuell die Vorteile: Sie werden nicht selbst belastet, könnten aber von einem faireren Marktumfeld und zusätzlichen Fördermitteln profitieren. Risiken bestehen vor allem dann, wenn Plattformen ihre Preise erhöhen oder internationale Handelskonflikte entstehen.

Insgesamt bietet die Digitalsteuer die Chance, die digitale Wirtschaft gerechter und nachhaltiger zu gestalten. Kleine und mittlere Unternehmen sollten die Entwicklung aufmerksam verfolgen, da sie indirekt ihre Kostenstruktur beeinflussen kann – aber zugleich auch neue Chancen im digitalen Wettbewerb eröffnet.

Was versteht man unter der Digitalsteuer?

Die Digitalsteuer gewinnt durch die fortschreitende Digitalisierung und den wachsenden Einfluss globaler Internetkonzerne enorm an Bedeutung. Mit digitalen Geschäftsmodellen werden Gewinne immer häufiger unabhängig vom Standort generiert, was klassische steuerliche Strukturen vor Herausforderungen stellt. Unter der "Digitalsteuer Definition" versteht man spezielle steuern, die gezielt auf digitale Umsätze oder Datenströme angewendet werden. Ziel ist es, Unternehmen, die hauptsächlich datenbasiert und digital agieren, gerechter zu besteuern. Diese Entwicklung bringt tiefgreifende Änderungen für Unternehmen und schlägt eine Brücke zwischen traditionellen steuermodellen und modernen Möglichkeiten digitalsteuer. Die Info Digitalsteuer wird hierbei immer relevanter.

Unterschiede zwischen Digitalsteuer und traditionellen Steuermodellen

Die Unterscheidung zwischen der Digitalsteuer und traditionellen Steuermodellen ist zentral, wenn es um die Digitalisierung digitalsteuer geht. Während traditionelle steuermodellen meist auf physischen Faktoren wie Standort, Niederlassung und materiellen Umsätzen basieren, setzt die Digitalsteuer dort an, wo Wertschöpfung heute tatsächlich oft entsteht – nämlich in datengetriebenen, digitalen Geschäftsprozessen. Typische steuern im klassischen Bereich greifen etwa auf Gewinne innerhalb eines Landes zurück, während Digitalkonzerne mit ihren komplexen Strukturen steuern häufig umgehen können, indem sie data gezielt in steuerlich günstige Länder verschieben.

Die Digitalsteuer Definition hebt deshalb besonders darauf ab, die Besteuerungsgrundlage an das digitale Zeitalter anzupassen. Produkte, Dienstleistungen und datenbasierte Angebote verlassen sich nicht mehr auf physische Präsenz, sondern auf digitale Plattformen, Cloud-Lösungen und User-Interaktionen. Diese Verschiebung hat dazu geführt, dass digitale Unternehmen teilweise die bestehenden steuern nur minimal berühren, obwohl sie enorme Umsätze generieren. Hier setzt die digitale Besteuerung an, indem sie data und daten als relevante Besteuerungsfaktoren anerkennt und neue Möglichkeiten digitalsteuer aufzeigt.

Ferner adressiert die Digitalsteuer ziele, die über reine Steuermehreinnahmen hinausgehen. Sie möchte ein faires Wettbewerbsumfeld zwischen digitalen und traditionellen Unternehmen schaffen, die Steuergerechtigkeit erhöhen und gleichzeitig den Wandel der Wirtschaft begleiten. Durch diese Anpassung entsteht eine klarere Rolle der steuern für digitale Geschäftsmodelle, und digitale Unternehmen bekommen spezifische, an die neuen digitalen Realitäten angepasste steuerliche Pflichten. Dies ist ein entscheidender Unterschied zur Besteuerung in traditionellen steuermodellen, bei denen solche digitalen Wertschöpfungsketten nur unzureichend abgebildet werden.

Die Info Digitalsteuer zeigt auch, dass mit der Digitalsteuer Innovationen im steuerlichen Verwaltungsbereich begünstigt werden. Digitale Tools zur Datenerhebung, Abrechnung und Steuerverwaltung wie lexware rücken immer stärker in den Fokus. Hierdurch werden sowohl die Erhebung als auch die Kontrolle und das Reporting dieser neuen steuern effizient digitalisiert. Das bedeutet, dass daten und data nun nicht nur den Kern digitaler Geschäftsmodelle bilden, sondern auch wesentliche Hebel der modernen steuerlichen Infrastruktur sind. Die Digitalsteuer ist somit keine bloße Anpassung, sondern ein zukunftsweisender Meilenstein auf dem Weg zu einer gerechteren, digitalisierten Steuerlandschaft, der zugleich zeigt, wie sich steuern und Besteuerungslogik im Zeitalter der Digitalisierung transformieren.

Gründe für die Einführung der Digitalsteuer in Deutschland

Die Digitalsteuer wurde eingeführt, weil globale digitale Geschäftsmodelle die traditionellen Besteuerungsmechanismen an ihre Grenzen bringen. Unternehmen erzielen heute Umsätze und Gewinne, ohne physisch in einem Land präsent sein zu müssen – insbesondere große Tech-Konzerne aus den USA oder anderen Regionen profitieren von dieser Entwicklung. Die Digitalsteuer zielt darauf ab, Steuergerechtigkeit wiederherzustellen und die Digitalisierung besser abzubilden. Auch der Umgang mit daten und data steht im Mittelpunkt, da digitale Wertschöpfung mittlerweile einen enormen wirtschaftlichen Einfluss besitzt. Deutschland geht mit der Digitalsteuer zumindest einen wichtigen Schritt, um zeitgemäße Lösungen zu forcieren.

Globale Herausforderungen durch digitale Geschäftsmodelle

Globale digitale Geschäftsmodelle stellen nationale Steuersysteme vor nie dagewesene Herausforderungen. Unternehmen, insbesondere die großen internationalen Tech-Konzerne aus den USA, agieren grenz- und standortunabhängig. Sie erzielen ihre Gewinne zunehmend über digitale Plattformen, Cloud-Dienste oder datenbasierte Geschäftsmodelle – ohne physische Präsenz. Genau hier setzen die Gründe an, warum die Digitalsteuer eingeführt wurde: Die bisher traditionellen Steuersysteme stoßen an ihre Grenze, wenn es darum geht, Wertschöpfung und Besteuerung fair auf Länder zu verteilen. Die Digitalisierung verändert nicht nur die Art, wie Unternehmen wirtschaften, sondern auch, wie und wo steuern auf Gewinne erhoben werden sollten. Ein zentrales Problem ist die enorme Verschiebung von daten und data durch global agierende Konzerne. Während klassische Umsatzsteuer- oder Körperschaftssteuer-Modelle noch an den Standort einer Niederlassung gebunden sind, können digitale Firmen ihre Umsätze und Profite „virtuell“ verteilen.

Tech-Riesen wie jene aus den USA nutzen dies, um steuerliche Vorteile durch ausgeklügelte internationale Strukturen zu erzielen. Das Resultat: Staaten wie Deutschland generieren aus der Digitalisierung digitalsteuer zumindest weniger Einnahmen, als es angesichts der tatsächlichen wirtschaftlichen Aktivitäten angemessen wäre. Dadurch entsteht eine Schieflage, die kleine oder traditionelle Firmen benachteiligt und großen Digitalkonzernen Wettbewerbsvorteile verschafft. Die Digitalsteuer ziele gehen deshalb weit über das bloße Generieren von Zusatzeinnahmen hinaus. Es geht darum, ein Gegengewicht zu schaffen und faire Regeln für alle Marktteilnehmer zu etablieren. Nur so lassen sich globale Herausforderungen effektiv adressieren: Unternehmen, die ihre daten weltweit ausspielen, sollen ihren steuerlichen Beitrag künftig dort leisten, wo tatsächlich Wert geschaffen wird.

Das ist gerade angesichts des exponentiell wachsenden Anteils digitaler Angebote und datengetriebener Produkte zentral. Und trotzdem bleibt die internationale Einigung schwierig. Nicht alle Länder sind sich einig, wie eine Digitalsteuer gestaltet werden soll. Die USA befürchten etwa, dass amerikanische Tech-Unternehmen gezielt belastet werden, worüber immer wieder auf politischer Ebene debattiert wird. Der Wettlauf um die attraktivste steuerliche Lösung für digitale Konzerne erschwert die Findung globaler Standards. Die Digitalsteuer eingeführt zu haben, ist daher auch ein Statement für digitales Fair Play und eine Aufforderung an die internationale Gemeinschaft, tragfähige Allianzen zu schaffen. Ein weiterer Aspekt betrifft den gesellschaftlichen Umgang mit daten, data und digitaler Innovation. Viele europäische Länder – und speziell Deutschland – wollen verhindern, dass digitale Wertschöpfung außerhalb ihres Steuersystems passiert.

Wie funktioniert die Digitalsteuer in der Praxis?

Die praktische Umsetzung der Digitalsteuer stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen, da digitale Umsätze, Datenströme und internationale Geschäftstätigkeiten präzise erfasst werden müssen. Moderne Softwarelösungen helfen, die komplexen Steueranforderungen effizient in den unternehmerischen Alltag zu integrieren und Rechtssicherheit zu schaffen. Ein stabiles Zusammenspiel von digitaler Steuerverwaltung, durchdachtem Datenmanagement und leistungsstarken Tools wie lexware unterstützt Unternehmen dabei, steuerliche Pflichten korrekt abzuwickeln und sich optimal an neue Regelungen anzupassen. Dieser Bereich erklärt, wie die Digitalsteuer im Tagesgeschäft digital geführt und mit Hilfe zeitgemäßer Tools verwaltet werden kann.

Verwaltung und Abrechnung mit digitalen Tools wie lexware

Die Einführung der Digitalsteuer zwingt Unternehmen dazu, ihre traditionellen Verwaltungs- und Abrechnungsprozesse grundlegend zu überdenken. Vor allem digitale Geschäftsmodelle, die globale Reichweite haben und datengetrieben agieren, sehen sich mit der Herausforderung konfrontiert, Steuerpflichten nicht nur national, sondern oft auch im Ausland zuverlässig zu erfüllen. Genau hier setzt der Mehrwert moderner Software an, die speziell für die digitale Steuerverwaltung entwickelt wurde. Tools wie lexware spielen für betroffene Unternehmen eine entscheidende Rolle, denn sie ermöglichen es, jede Transaktion, jeden Umsatz und sämtliche relevanten daten systematisch zu erfassen, zu analysieren und für steuerliche Zwecke aufzubereiten. Mit Lexware und vergleichbarer Software lässt sich die Verwaltung der Digitalsteuer deutlich effizienter gestalten. Ein wesentliches Merkmal ist die Automatisierung wiederkehrender Arbeitsabläufe – von der Erfassung der digitalen Einnahmen bis hin zur korrekten Zuordnung von daten zu den steuerlich relevanten Ländern.

Das hilft Unternehmen dabei, den Überblick zu behalten, Fehler zu vermeiden und im täglichen office zuverlässig mit den komplexen Anforderungen der Digitalsteuer umzugehen. Die Möglichkeit, digitale Daten nahtlos und sicher auszutauschen, bringt nicht nur Zeitersparnis, sondern sorgt auch für mehr Sicherheit bei der Steuerabrechnung. Die Nutzung von lexware als software für die Digitalsteuer bietet darüber hinaus Schnittstellen zu anderen unternehmensrelevanten Anwendungen. Das erleichtert die Integration in bestehende Systeme und garantiert, dass wichtige Daten aus dem Tagesgeschäft immer aktuell sind und für die steuerliche Auswertung direkt bereitstehen. Wer zum Beispiel länderübergreifend agiert, kann spezielle Reports und Auswertungen erstellen, damit alle steuerlich relevanten Umsätze in den jeweiligen Ländern korrekt gemeldet werden. Effizientes Datenmanagement ist hier der Schlüssel: Nur mit einer ausgefeilten Datenstruktur lassen sich die Anforderungen der digitalen Steuerverwaltung vollständig erfüllen, ohne unnötigen Mehraufwand zu erzeugen.

Internationale Perspektive: Digitalsteuer im Vergleich

Die Frage nach einer fairen und effektiven Besteuerung der digitalen Wirtschaft ist längst zu einer globalen Herausforderung geworden. Verschiedene Länder verfolgen dabei sehr unterschiedliche Ansätze im Umgang mit der Digitalsteuer – während einige Staaten umfassende Digitalsteuern eingeführt haben, setzen andere noch auf konventionelle steuern oder steuern auf internationale Verhandlungen. Im Zentrum der Debatte stehen nicht nur Europa und Deutschland, sondern ganz besonders die USA als Heimat vieler großer Konzerne. Auch Institutionen wie das ifo-Institut spielen eine führende Rolle, indem sie die Entwicklungen kritisch begleiten und Empfehlungen für die internationale Digitalsteuer abgeben. Wie wirken sich die Positionen der USA und die Analysen des ifo-Instituts auf die weltweite Debatte aus?

Die Rolle der USA und das ifo-Institut bei der Debatte um die Digitalsteuer

Die internationale Debatte um die Digitalsteuer wird stark von den Positionen der USA und der wissenschaftlichen Expertise des ifo-Instituts beeinflusst. Die USA stehen als Heimat der größten Digitalkonzerne – wie Google, Amazon, Facebook und Apple – im Mittelpunkt, wenn es um die Einführung von Digitalsteuern auf internationaler Ebene geht. Viele europäische Länder, darunter auch Deutschland, betonen, dass es eine höhere Besteuerung der Konzerne braucht, die in ihren Märkten immense Umsätze generieren, ohne dort einen angemessenen Beitrag in Form von steuern zu leisten. Doch Digitalsteuer stößt auf erheblichen Widerstand aus den USA. Die amerikanische Regierung argumentiert, dass Digitalsteuern ihrer nationalen Wirtschaft gezielt schaden könnten, da sie schwerpunktmäßig auf US-Unternehmen abzielen.

Deshalb werden von Seiten der USA auch diplomatische und wirtschaftliche Gegenschläge diskutiert, etwa in Form von Zöllen oder handelspolitischen Maßnahmen. Die Digitalsteuer-Debatte spiegelt somit eine tiefe transatlantische Spannung wider. Während Europa nach Wegen sucht, die Besteuerung digitaler Wertschöpfung fairer zu gestalten, sehen die Vereinigten Staaten die Digitalsteuer als Bedrohung ihrer Konzerne und stellen die internationale Einheitlichkeit infrage. Deutschland setzt sich gemeinsam mit anderen europäischen Staaten dafür ein, dass eine Digitalsteuer international möglichst einheitlich reglementiert wird und vermeidet Alleingänge, um den globalen Wettbewerb nicht zusätzlich zu verzerren. Die Rolle der USA als Gegenspieler und Impulsgeber kann daher nicht unterschätzt werden – ihre Verhandlungsbereitschaft oder Blockadehaltung wirkt sich direkt auf das Tempo und die Ausgestaltung eventueller Regelungen aus. In diesem komplexen Spannungsfeld liefert das ifo-Institut wissenschaftliche Analysen, die für Politik und Wirtschaft in Deutschland und international wichtige Entscheidungsgrundlagen bieten.

Tipps für Unternehmen: Digitalsteuer effizient im office umsetzen

Unternehmen stehen durch die Digitalsteuer vor neuen Anforderungen, die weit über den klassischen Umgang mit steuern hinausgehen. Mit einer durchdachten Strategie zur digitalen steuerverwaltung und der Fokussierung auf compliance gelingt es, die digitalen Prozesse im office sicher und effizient zu gestalten. Neben rechtlichen Vorgaben ist dabei auch der zielgerichtete Umgang mit daten entscheidend, um Fehler zu vermeiden und Vorteile aus der Digitalisierung zu ziehen. Im Folgenden erfahren Unternehmen, wie sie praktische Hinweise nutzen können, um die Digitalsteuer effizient und nachhaltig im office zu integrieren, ihre compliance zu verbessern und digitale Herausforderungen zu meistern.

Praktische Hinweise für die digitale Steuerverwaltung und Compliance

Die effektive Umsetzung der Digitalsteuer verlangt von Unternehmen einen vorausschauenden und professionellen Umgang mit daten, steuern und digitaler Infrastruktur im office-Alltag. Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die Automatisierung der steuerverwaltung – von der Erfassung digitaler Umsätze bis hin zur lückenlosen Dokumentation aller relevanten Geschäftsprozesse. Unternehmen profitieren, indem sie moderne digitale Tools einsetzen, die speziell auf die Anforderungen der Digitalsteuer angepasst sind. Softwarelösungen, etwa cloudbasierte Buchhaltungssysteme oder spezialisierte Digitalsteuer-Module, bieten Unternehmen nicht nur eine zentrale Plattform, sondern sorgen auch für automatische Updates, die stets aktuelle steuerrechtliche Vorgaben abbilden.

Dies ist unerlässlich, da Digitalsteuer durch kontinuierliche Gesetzesänderungen immer wieder angepasst wird. Wer rechtzeitig reagiert, kann die Digitalsteuer effizient abrechnen und die compliance sichern. Ein weiterer Aspekt für die praktische Umsetzung ist der strukturierte Datenfluss im Unternehmen. Daten, die im Rahmen digitaler Geschäftsmodelle generiert werden, sollten von Beginn an konsequent klassifiziert und geschützt werden. Sie dienen nicht nur der steuergerechten Zuordnung von Umsätzen in unterschiedlichen Ländern, sondern bilden auch die Grundlage für eine revisionssichere Dokumentation im Rahmen der steuerverwaltung. Eine klare Zuordnung der daten zu einzelnen Projekten und Märkten ermöglicht es, steuerliche Verpflichtungen präzise zu identifizieren und zu erfüllen.

Dabei spielen regelmäßige interne Audits eine entscheidende Rolle: Sie unterstützen Unternehmen darin, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und Prozesse zur Digitalsteuer-Abwicklung kontinuierlich zu optimieren. Für das office-Team empfiehlt es sich, gezielte Schulungen anzubieten, um allen Mitarbeitenden das nötige Hintergrundwissen zur Digitalsteuer digital zu vermitteln.

So lassen sich Fehlerquellen minimieren und die compliance auf allen Ebenen stärken. Unternehmen, die proaktiv auf Veränderungen reagieren und ihre Teams umfassend schulen, bauen außerdem ein Bewusstsein für die Bedeutung digitaler Vorschriften auf. Durch die Integration digitaler Checklisten und automatisierter Prüfmechanismen wird sichergestellt, dass jeder Schritt von der Rechnungserstellung über die steuerliche Meldung bis hin zur Datenarchivierung nachvollziehbar bleibt. Abseits der Technologie spielt das Thema Datenschutz eine übergeordnete Rolle. Unternehmen sind verpflichtet, alle steuerlich relevanten daten nach den Vorgaben der DSGVO zu verarbeiten. Gerade im Umgang mit internationalen Kunden müssen Unternehmen gewährleisten, dass daten weder unbefugt weitergegeben noch unsachgemäß gespeichert werden.

Die Digitalsteuer bleibt ein zentrales Thema im internationalen Steuerrecht und beeinflusst, wie digitale Unternehmen weltweit agieren. Für Unternehmen und Privatpersonen ist es entscheidend, die Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen und ihre Steuerstrategien entsprechend anzupassen. Trotz noch bestehender Unsicherheiten bietet die Digitalisierung Chancen für mehr Steuergerechtigkeit. Informieren Sie sich regelmäßig über gesetzliche Neuerungen, um stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben und die Potenziale der digitalen Welt optimal zu nutzen.

FAQ – Digitalsteuer: Alles Wichtige im Überblick

Was versteht man unter der Digitalsteuer?

Die „Digitalsteuer“ ist kein einheitlich definierter Begriff, sondern meint allgemein eine Steuer oder Abgabe, die gezielt auf digitale Geschäftsmodelle bzw. digitale Umsätze erhoben wird, um Unternehmen fairer zu besteuern, die oftmals ohne physische Präsenz in einem Land hohe Umsätze erzielen. Solche Steuern können z. B. auf Online-Werbung, digitale Plattform-Umsätze, Datennutzung oder Vermittlungsdienste abzielen.

Warum gibt es Forderungen nach einer Digitalsteuer?

Einige zentrale Beweggründe:

- Große Digitalkonzerne erzielen oft erhebliche Umsätze in Ländern, in denen sie keine oder nur geringe physische Präsenz haben – dadurch entgehen diesen Staaten Steuereinnahmen.

- Wettbewerbsverzerrung: Kleine und mittlere Unternehmen, die ihren Sitz und ihre Steuerpflichten in Deutschland haben, können gegenüber globalen Plattformen benachteiligt sein.

- Steuergerechtigkeit: Die Idee, dass Umsätze dort besteuert werden, wo wirtschaftliche Leistung erbracht wird bzw. wo Nutzer und Daten zur Wertschöpfung beitragen.

- Internationale Steuerreformen (z. B. durch die OECD / G20 / BEPS-Initiativen), die digitale Geschäftsmodelle stärker erfassen wollen.

Gibt es in Deutschland bereits eine Digitalsteuer?

Derzeit nicht. Deutschland hat bislang keine eigenständige Digitalsteuer eingeführt. Allerdings gibt es politische Diskussionen und Vorhaben, z. B. über eine „Online-Plattform-Abgabe“ oder einen „Plattform-Soli“, mit dem große Tech-Unternehmen mit hohen digitalen Einnahmen stärker zur Haushaltsfinanzierung beitragen könnten (z. B. 10 % Schlagwort in Medien).

Welche Digitalsteuer-Modelle existieren bzw. wurden diskutiert?

Einige typische Ansätze:

ModellBeschreibungBeispiele / Besonderheiten

Digital Services Tax (DST)

Abgabe auf ausgewählte digitale Umsätze (z. B. Werbung, Plattformvermittlungen)

In Europa bereits in einigen Ländern umgesetzt.

Equalisation Levy / Quellenabgabe

Eine Steuer auf digitale Umsätze auf Bruttobasis, häufig als Quellensteuer eingeführt

Einige Länder nutzen solche Konzepte.

Umsatzbasierte Abgabe (z. B. Prozentsatz auf digitale Umsätze)

Der Steuerbetrag richtet sich nach dem Umsatz aus digitalen Diensten

In EU-Vorschlägen etwa 3 % auf digitale Umsätze diskutiert.

OECD / Pillar-One-Ansatz

Statt nationaler Digitalsteuern: Neuer Verteilmechanismus, bei dem Gewinne multinationaler Konzerne teilweise dem Marktland zugeordnet werden

Ziel: globale Koordination, Abschaffung einzelner Digitalsteuern.

Wie würde eine Digitalsteuer in Deutschland konkret aussehen (Stand der Diskussion)?

Basierend auf den aktuellen Vorschlägen und Medienberichten:

- Der Steuersatz könnte bei etwa 10 % liegen (auf digitale Umsätze / Werbeeinnahmen etc.).

- Zielgruppe: Große internationale Tech-Plattformen, nicht KMU (etwa Schwellen wie 750 Mio. Euro weltweit und 25 Mio. Euro in Deutschland).

- Die Steuer würde vielfach auf Umsatzbasis (Brutto) erhoben, nicht auf Gewinn.

- Es wird darauf geachtet, dass eine solche Abgabe EU-rechtskonform und international abgestimmt sein soll, um Handelskonflikte zu vermeiden.

- Die genaue rechtliche Ausgestaltung (Definition „digitale Leistungen“, Bemessungsgrundlage, Abzugsfähigkeit etc.) ist noch offen und wird politisch verhandelt.

Welche Auswirkungen hätte sie für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)?

Direkte Effekte

- In den bisherigen Vorschlägen sind KMU nicht die primären Adressaten – die Steuer soll große digital tätige Konzerne betreffen, um Belastungen für Mittelstand möglichst zu vermeiden.

- KMU müssten in der Regel nicht selbst die Steuer berechnen oder abführen (wenn sie unter Schwellen bleiben).

Indirekte Effekte / Risiken

- Digitale Plattformen oder Werbeanbieter könnten die Steuer weiterreichen, indem sie ihre Preise (z. B. für Online-Werbung, Vermittlungsgebühren) erhöhen.

- Steigende Marketing- und Vertriebskosten im digitalen Bereich.

- Wettbewerbsverschiebungen: Wenn große Digitalkonzerne stärker besteuert werden, kann dies dem Mittelstand Vorteile verschaffen.

- Änderungen in der Preisstruktur digitaler Dienste könnten strategische Anpassungen erforderlich machen.

Potenzielle Chancen

- Gerechteres Wettbewerbsumfeld.

- Einnahmen aus der Steuer könnten in digitale Infrastruktur, Forschung, Medienförderung etc. fließen, wovon KMU indirekt profitieren könnten.

- Innovationsanreize zur Steuerminimierung und Prozessoptimierung.

Kann eine Digitalsteuer zu Doppelbesteuerung führen?

Ja, das Risiko besteht, insbesondere wenn unterschiedliche Länder eigene Digitalsteuern erheben oder nationale Regelungen einerseits und internationale Steuerabkommen andererseits kollidieren. Deshalb wird international angestrebt, Digitalsteuern durch global einheitliche Modelle oder OECD-Regelungen (z. B. Pillar One) zu ersetzen.

Wie passt die Digitalsteuer in den Rahmen globaler Steuerreformen?

- Die OECD / G20 haben im Rahmen des BEPS-Projekts (Base Erosion and Profit Shifting) Reformen angestoßen, um digitale Geschäftsmodelle international besser zu besteuern.

- Besonders relevant sind die Konzepte „Pillar One“ (Neuverteilung der Besteuerungsrechte) und „Pillar Two“ (globale Mindestbesteuerung).

- Verhandlungen und multilaterale Abkommen sollen nationale Einzelmaßnahmen ersetzen, um Rechtssicherheit, Kohärenz und Vermeidung von Handelskonflikten zu fördern.

Welche Länder haben bereits eine Digitalsteuer und wie hoch sind deren Sätze?

Beispiele:

- Österreich: Eine Digitalsteuer wurde eingeführt (insbesondere auf Online-Werbung) mit einem Steuersatz von ca. 5 %.

- Frankreich, Italien, Spanien: Haben Digitalsteuer-Modelle auf Umsatz aus digitalen Dienstleistungen.

- Andere Länder: Mehrere Länder weltweit haben Digital Services Taxes (DSTs) eingeführt oder diskutiert.

- Die Höhe variiert typischerweise zwischen etwa 2 % und 5 % auf digitale Umsätze.

Beachte: In manchen Fällen wurden solche Steuern ausgesetzt oder angepasst, insbesondere im Zuge der internationalen Reformen.

Welche Herausforderungen bestehen bei der Umsetzung?

- Rechtliche Konflikte: Nationalen Digitalsteuern könnten mit EU-Recht, WTO-Regeln oder bilateralen Steuerabkommen kollidieren.

- Technische/administrative Komplexität: Digitale Geschäftsmodelle sind oft grenzüberschreitend und schwer zuzuordnen – die Definition von „Nutzerland“, Umsatzquellen und Datenflüssen ist kompliziert.

- Vermeidung von Ausweichstrategien: Konzerne könnten ihre Strukturen so anpassen, dass Steuerlast minimiert wird.

- Risikopotenzial für Handelsspannungen: Länder, insbesondere die USA, sehen Digitalsteuern oft als gezielte Belastung ihrer Unternehmen.

- Datenschutz & Meldepflichten: Die Erfassung und Meldung digitaler Umsätze muss mit Datenschutzgesetzen (z. B. DSGVO) kompatibel sein.

- Gleichmäßige internationale Umsetzung: Ohne koordinierte Lösungen drohen Fragmentierung, Mehrfachbelastungen und Wettbewerbsverzerrungen.

Was sollten Unternehmen tun, um vorbereitet zu sein?

- Die Diskussionen in Deutschland und auf EU-/OECD-Ebene aufmerksam verfolgen.

- Frühzeitig prüfen, welche digitalen Umsätze und Geschäftsmodelle betroffen sein könnten.

- Interne Datenstrukturen, Reportingprozesse und Buchhaltungssysteme (z. B. für digitale Umsätze oder Nutzerzuordnungen) auditieren und gegebenenfalls anpassen.

- Steuer- und Rechtsberatung einbeziehen, idealerweise mit Spezialkenntnis im internationalen Steuerrecht und digitaler Wirtschaft.

- Szenarien durchspielen (z. B. welche Kostensteigerungen möglich sind, wie Preisstrategien reagieren könnten).

- Prüfen, ob digitale Tools oder Software eingesetzt werden können, um die Abrechnung und Dokumentation zu automatisieren (z. B. Schnittstellen, Reportingmodule).

- Vorsicht bei Weitergabe von Kosten: Wenn Plattformen oder Dienstleister die Abgabe weiterreichen, sollten Verträge und Preismodelle angepasst werden.