Lieferschein: Pflichtangaben, Unterschiede zur Rechnung & Vorlage

Ein Lieferschein begleitet fast jede Warenlieferung – ob im Onlinehandel, Handwerk oder in der Industrie. Doch wie erstellen Sie einen Lieferschein korrekt, welche Pflichtangaben gibt es, und wie gelingt die Umstellung auf digitale Prozesse? Hier erfahren Sie alles rund um die Lieferschein-Erstellung, inklusive Praxis-Tipps, Muster und allen Unterschieden zur Rechnung.

Updated: 15.09.2025

✍️ Direktantwort

Ein Lieferschein ist ein Begleitdokument zur Warenlieferung. Er enthält Absender- und Empfängerdaten, Artikelbeschreibung, Lieferdatum und Lieferscheinnummer. Eine gesetzliche Pflicht besteht zwar nicht, dennoch ist ein Lieferschein wichtiger Beleg für den Versand und Wareneingang – und sorgt für Übersicht und rechtliche Sicherheit.

Lassen Sie uns beginnen. Gewinnen wir einen Überblick über den Lieferschein und seine Funktionen.

🚚 Was ist ein Lieferschein? – Definition & Nutzen

Ein Lieferschein dokumentiert, welche Ware geliefert wurde. Er wird der Sendung beigelegt und dient dem Versender und Empfänger als Nachweis. Der Lieferschein ist keine Rechnung, sondern ein übersichtliches Dokument zur Lieferung – meist ohne Preisangaben.

Bei vielen Firmen kommt mittlerweile ein elektronischer Lieferschein zum Einsatz. Nach erfolgter Unterschrift des Warenerhalts erhalten Sie den Lieferschein online per Mail. So profitiert sowohl Ihre Dokumentation. Auch der Papierkram in Ihrem Betrieb wird reduziert.

💼 Warum sind Lieferscheine für Unternehmen wichtig?

- Waren- und Liefernachweis: Klare Dokumentation von Versand und Erhalt

- Fehlervermeidung: Alle Artikel und Mengen sind direkt aufgelistet

- Rechtliche Absicherung: Im Streitfall Nachweis der tatsächlichen Lieferung

- Effizientere Logistik: Lieferschein erleichtert Buchhaltung, Lagerverwaltung und spätere Zuordnung zur Rechnung

Ein Lieferschein ist weit mehr als nur ein Begleitpapier: Er schafft eine eindeutige Verbindung zwischen Bestellung, Versand und Wareneingang. Durch die präzise Auflistung der gelieferten Positionen – inklusive Mengen, Varianten, Chargen- oder Seriennummern – entsteht eine lückenlose Dokumentation, die sowohl intern als auch gegenüber Dritten nachvollziehbar ist. So lässt sich jederzeit belegen, was wann an wen versandt und in welchem Umfang übernommen wurde.

Im Tagesgeschäft wirkt der Lieferschein wie eine zusätzliche Qualitätskontrolle. Pack- und Empfangsteams können den Ist-Bestand der Sendung direkt mit Auftrag und Wareneingang abgleichen. Abweichungen – etwa Fehlmengen, Falschlieferungen oder Transportschäden – werden dadurch schneller erkannt, sauber protokolliert und zeitnah korrigiert. Das reduziert Rückfragen, vermeidet Doppelarbeit und senkt die Fehlerquote entlang der gesamten Lieferkette.

Auch rechtlich entfaltet das Dokument Gewicht. Als Nachweis der tatsächlichen Übergabe – häufig mit Datum, Uhrzeit und Bestätigung des Empfängers – dient der Lieferschein im Streitfall als Beleggrundlage, etwa bei Reklamationen, Gewährleistungsfragen oder Klärungen rund um Lieferfristen und Gefahrübergang. Er unterstützt damit die Position beider Parteien und verkürzt die Klärungswege.

Nicht zuletzt beschleunigt ein sauber geführter Lieferschein die internen Abläufe. In der Buchhaltung erleichtert er den dreiseitigen Abgleich von Bestellung, Lieferung und Rechnung („Three-Way-Match“), im Lager die Bestandsführung und im Controlling die Auswertung von Teil- und Nachlieferungen. Wird die Rechnungsstellung auf eine Lieferscheinnummer referenziert, lassen sich Vorgänge schneller zuordnen und prüfungssicher archivieren – analog wie digital.

Kurz gesagt: Lieferscheine sind unscheinbar, aber zentral – sie verbinden Nachweis, Qualitätssicherung, Rechtssicherheit und Prozesseffizienz in einem Dokument.

📝 Pflichtangaben & Inhalte auf dem Lieferschein

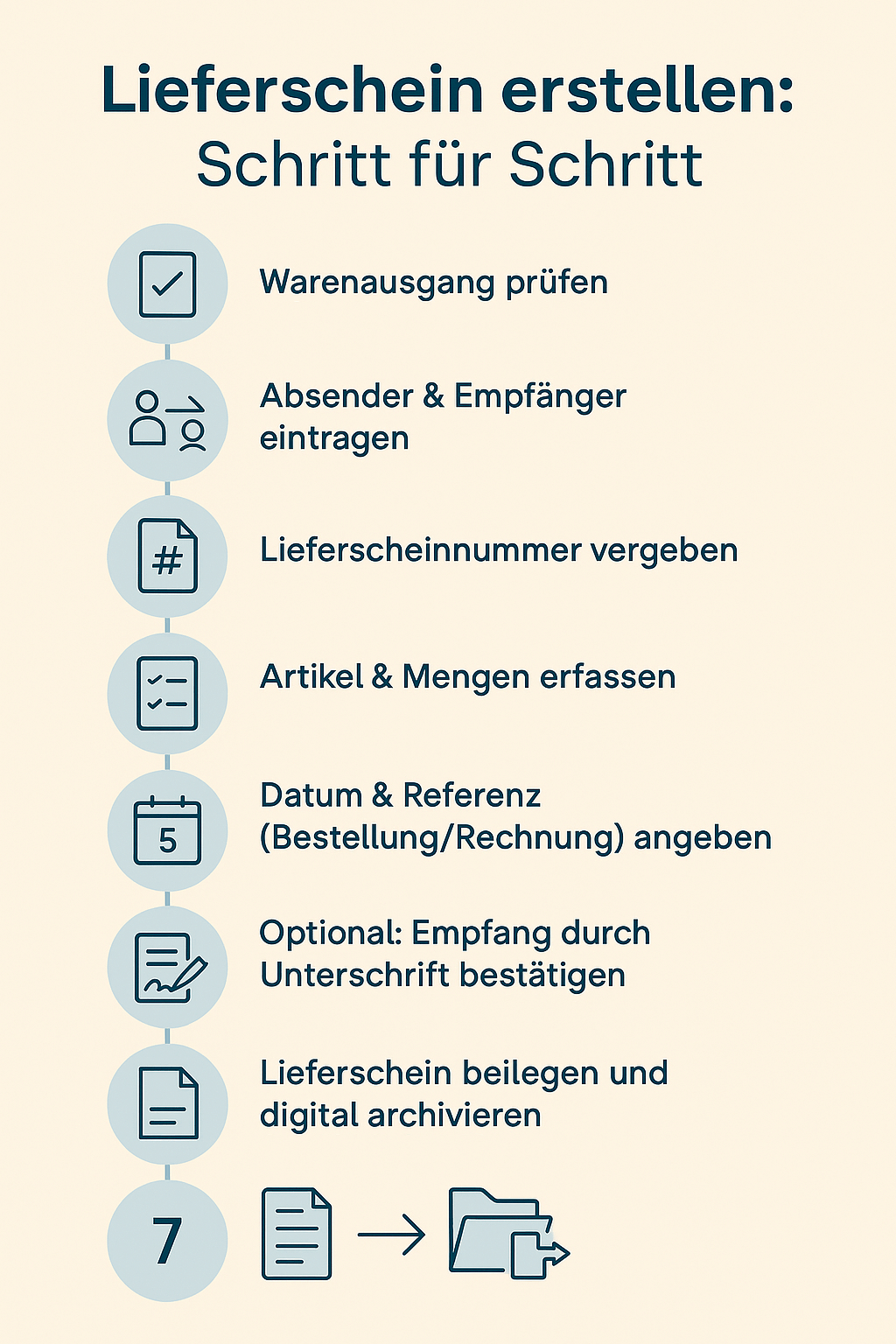

Auch wenn keine gesetzliche Pflicht zur Erstellung besteht, sollte ein Lieferschein folgende Angaben enthalten:

- Absender und Empfänger (Name, Anschrift, Kontakt)

- Lieferscheinnummer (eindeutig, für Zuordnung und Rückfragen)

- Lieferdatum

- Artikelbeschreibung (Bezeichnung, Menge, Einheit)

- Referenznummer (z. B. Bestell- oder Rechnungsnummer)

- Unterschrift (optional, als Empfangsbestätigung)

- Zusatzfelder je nach Branche: Chargen- oder Seriennummer, Zollangaben etc.

Checkliste für Ihren Lieferschein:* [ ] Absender und Empfänger klar benennen* [ ] Lieferscheinnummer vergeben* [ ] Datum und Artikel/Menge vollständig aufführen- [ ] Bezug zur Bestellung/Rechnung herstellen- [ ] Empfang (optional) unterschreiben lassen

📜 Rechtliche Anforderungen in Deutschland

- Lieferschein ist keine Pflicht – aber Standard in Handel, Industrie & Handwerk

- Branchen oder Verträge können Lieferscheine vorschreiben

- Bei Reklamationen kann der Lieferschein entscheidend sein

Hinweis: Auch wenn keine Aufbewahrungspflicht besteht, sollten Lieferscheine mindestens solange wie zugehörige Rechnungen archiviert werden (i.d.R. 6–10 Jahre).

🟢 Vorteile von Lieferscheinen

- Transparenz: Besserer Überblick über Lager und Versand

Lieferscheine bilden die tatsächliche Warenbewegung präzise ab: Artikel, Mengen, Varianten, Chargen- oder Seriennummern und das Versanddatum sind eindeutig dokumentiert. Dadurch sehen Lager und Disposition sofort, welche Positionen das Haus verlassen haben, welche Teillieferungen offen sind und wie sich Bestände entwickeln. Das erleichtert Inventuren, Forecasting und die Abstimmung zwischen Einkauf, Versand und Wareneingang beim Kunden.

- Kundenzufriedenheit: Klare Lieferdokumentation stärkt Vertrauen

Eine saubere, verständliche Lieferung mit eindeutigen Positionsangaben reduziert Rückfragen und Missverständnisse beim Empfänger. Der Kunde erkennt auf einen Blick, was geliefert wurde, was noch aussteht und auf welchen Auftrag sich die Sendung bezieht. Diese Transparenz beschleunigt Freigaben, stärkt das Vertrauen in die Abläufe und verbessert das Erleben entlang der gesamten Customer Journey – von der Auftragsbestätigung bis zur Abnahme.

- Zeitersparnis: Schnellere Abwicklung und Zuordnung zu Rechnungen

Der Lieferschein ist das Bindeglied im „Three-Way-Match“ zwischen Bestellung, Lieferung und Rechnung. Mit konsistenten Nummernkreisen und Referenzen (z. B. Bestell-/Auftragsnummer) lassen sich Vorgänge automatisiert zuordnen, Abweichungen rasch erkennen und Buchungen zügig abschließen. Im operativen Tagesgeschäft verkürzt das die Durchlaufzeiten beim Picken, Packen, Verbuchen und Archivieren – sowohl analog als auch digital.

- Sicherheit: Schutz bei Reklamationen und für die Buchhaltung

Als Zustell- und Leistungsnachweis (optional mit Empfangsbestätigung) belegt der Lieferschein, wann welche Waren in welchem Umfang übergeben wurden. Das erleichtert die Klärung bei Transportschäden, Fehlmengen oder Teillieferungen und schafft eine prüfbare Grundlage für die Finanzbuchhaltung und interne Kontrollen. Einheitliche Vorlagen und klare Pflichtfelder erhöhen zudem die Datenqualität und damit die Beweiskraft.

📄 Lieferschein vs. Rechnung: Der Unterschied

| Lieferschein | Rechnung | |

|---|---|---|

| Zweck | Begleitdokument zur Lieferung | Zahlungsaufforderung |

| Pflicht | Nicht gesetzlich vorgeschrieben | Gesetzliche Pflicht im B2B |

| Inhalt | Artikel, Menge, Datum, Empfänger, keine Preise | Preise, Steuern, Zahlungsziel |

| Funktion | Nachweis Lieferung/Empfang | Forderungsausgleich, Buchhaltung |

Ein Lieferschein begleitet die Warenbewegung: Er dokumentiert, was an wen wann in welcher Menge geliefert wurde. Preise fehlen in der Regel. Rechtlich ist der Lieferschein nicht verpflichtend, fungiert aber als Liefer-/Empfangsnachweis (ggf. mit Unterschrift) und unterstützt Logistik, Wareneingang und Bestandsführung – etwa bei Teil- und Nachlieferungen.

Eine Rechnung ist die Zahlungsaufforderung zur erbrachten Lieferung/Leistung. Sie ist im geschäftlichen Verkehr gesetzlich vorgeschrieben und muss definierte Pflichtangaben enthalten (u. a. eindeutige Rechnungsnummer, Leistungs-/Lieferdatum, Preise, Steuern, Zahlungsziel, vollständige Parteienangaben). In der Praxis ist die Rechnung der Buchungs- und Steuerbeleg, der Forderungen auslöst und in der Finanzbuchhaltung sowie für die Umsatzsteuer maßgeblich ist.

Im Prozess sorgt der Lieferschein für Transparenz und Nachweis der tatsächlichen Lieferung; die Rechnung sorgt für den Forderungsausgleich und die ordnungsgemäße Verbuchung. Beide Dokumente greifen idealerweise ineinander (Three-Way-Match: Bestellung ↔ Lieferschein ↔ Rechnung).

Tipp: Auf der Rechnung stets die Lieferscheinnummer angeben (und umgekehrt auf dem Lieferschein die Bestell-/Auftragsnummer). So ist jede Lieferung eindeutig zuordenbar und Abweichungen lassen sich schneller klären.

Tipp: Auf der Rechnung stets die Lieferscheinnummer angeben (und umgekehrt auf dem Lieferschein die Bestell-/Auftragsnummer). So ist jede Lieferung eindeutig zuordenbar und Abweichungen lassen sich schneller klären.

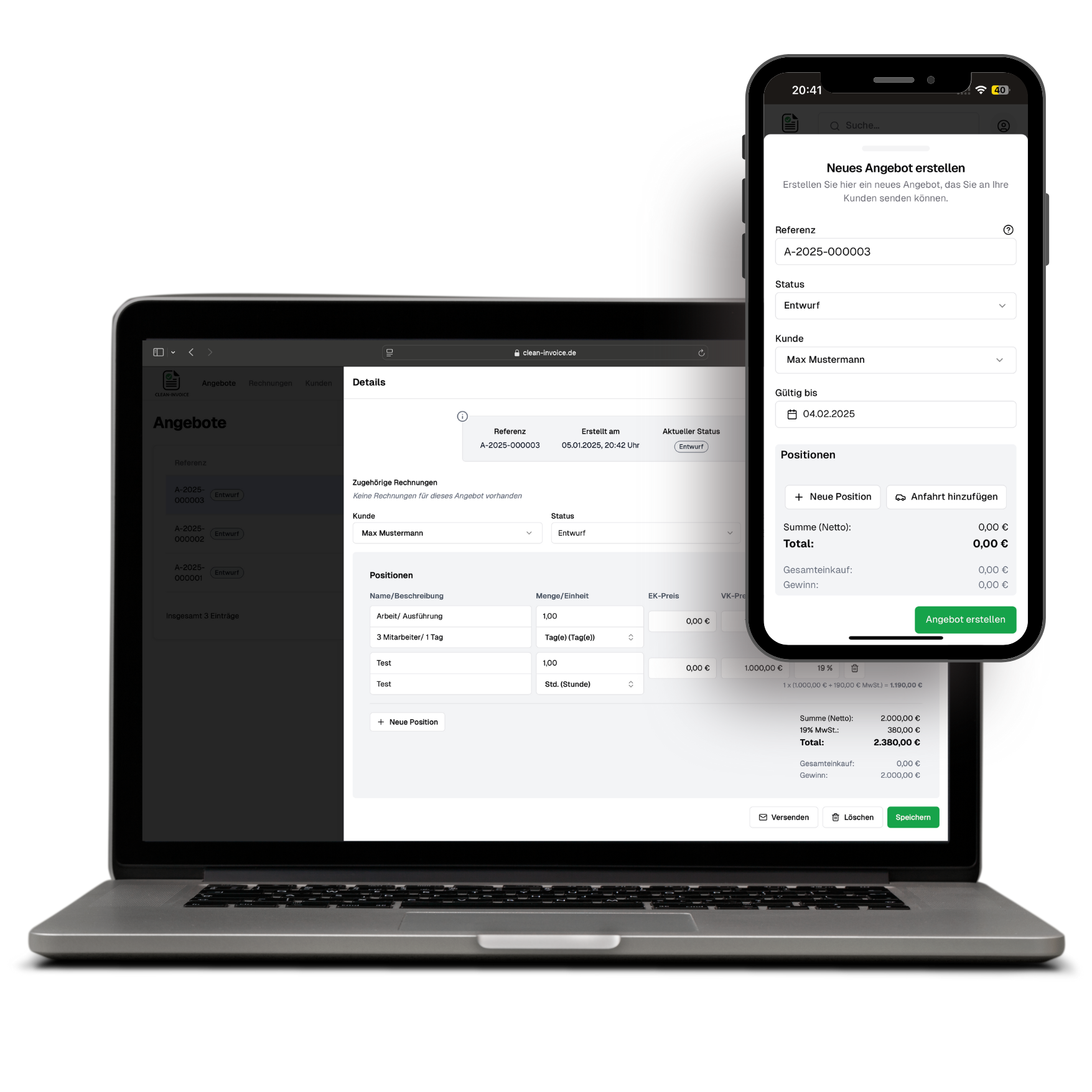

💡 Tipps & Software für die Lieferschein-Erstellung

- Vorlagen nutzen: Einheitliche Muster mit allen Pflichtfeldern

- Angaben prüfen: Artikelnummern, Mengen und Empfänger sorgfältig kontrollieren

- Struktur bewahren: Übersichtliche Layouts, digitale und papierhafte Varianten verfügbar

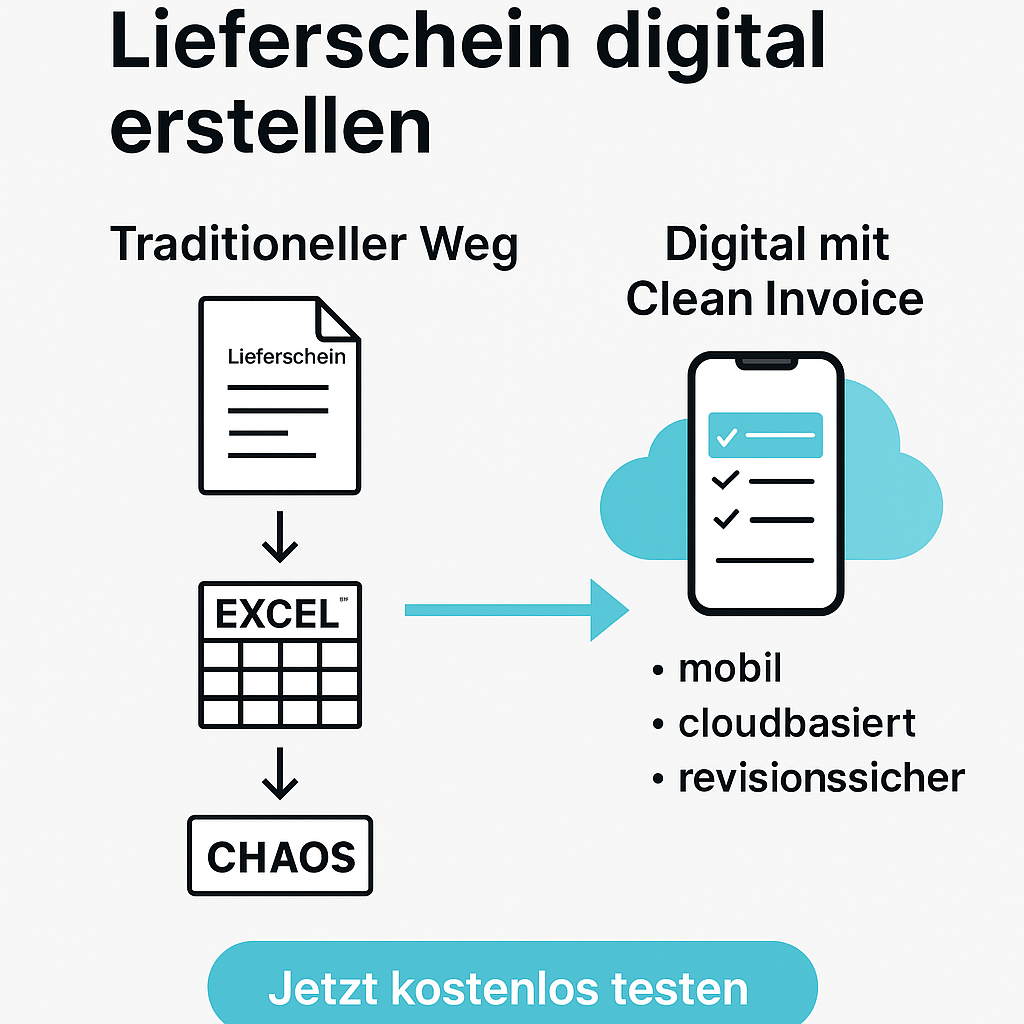

💻 Elektronischer Lieferschein oder Papier? – Was ist besser?

Papier-Lieferschein

- Einfach & klassisch

- Physischer Nachweis – Umständliche Archivierung – Umweltbelastung

Digitaler Lieferschein

- Umweltfreundlich, Kosten sparend

- Einfache Archivierung & Suche

- Integration in ERP und Buchhaltung – Erfordert digitale Infrastruktur

Experten-Tipp: Die digitale Verwaltung spart viel Zeit – z. B. mit Clean Invoice .

⚠️ Häufige Fehler beim Lieferschein

- Unvollständige Angaben (z. B. fehlende Mengen, falsche Adressen)

Fehlende Mengen, falsche Artikelbezeichnungen oder vertauschte Liefer- und Rechnungsadressen führen zu Fehlbuchungen, Rückfragen und im schlimmsten Fall zu Rücksendungen. Je früher solche Abweichungen entstehen, desto größer die Folgekosten in Logistik und Buchhaltung. Abhilfe schaffen klare Pflichtfelder, Plausibilitätsprüfungen (z. B. „Menge darf nicht 0 sein“) und ein finaler Abgleich mit Auftrag bzw. Bestellung.

- Verwechslung von Lieferschein- und Rechnungsnummer

Wenn Nummernkreise nicht eindeutig sind, scheitert der spätere Drei-Wege-Abgleich (Bestellung ↔ Lieferung ↔ Rechnung). Die Folge: doppelte Erfassung, Fehlzuordnungen oder ungerechtfertigte Mahnungen. Bewährt haben sich getrennte Nummernkreise mit eindeutigen Präfixen (z. B. „LS-…“ für Lieferscheine, „RE-…“ für Rechnungen) sowie einheitliche Formatvorgaben.

- Keine Referenz zur Bestellung/Rechnung

Ohne Bestellnummer, Kundennummer oder Projektbezug ist die Zuordnung im Einkauf/Controlling zeitaufwendig und fehleranfällig. Eine saubere Referenz (PO-Nummer, Angebots- oder Auftragsnummer) beschleunigt Wareneingang, Kostenstelle-Zuordnung und spätere Reklamationsprozesse.

- Fehlende Unterschrift bei Empfang (optional)

Auch wenn nicht immer vorgeschrieben, dient eine Unterschrift oder digitale Bestätigung als belastbarer Zustellnachweis. Fehlt sie, sind Diskussionen über Teillieferungen, Fehlmengen oder Zeitpunkte schwer zu klären. Alternativ bieten sich digitale Proof-of-Delivery-Lösungen an (Unterschrift auf Mobilgerät, Foto-Dokumentation, GPS-Zeitstempel).

- Veraltete oder falsche Vorlagen

Alte Logos, geänderte Firmendaten, unpassende Positionsfelder oder widersprüchliche Layouts erzeugen Unsicherheit und Mehraufwand. Standardisierte, versionierte Vorlagen mit zentraler Pflege – idealerweise in der eingesetzten Software hinterlegt – sichern einheitliche Inhalte (Adressfelder, Positionsschema, Hinweise) und minimieren Formatfehler.

🛠️ Branchenhinweis & Spezialfälle Lieferschein

- Internationaler Versand: Zollinformationen/Sprachversion ergänzen

- Spezielle Branchen (z. B. Pharma, Lebensmittel): Chargennummern und besondere Hinweise beachten

- Dienstleistung: Lieferscheine auch als Leistungsnachweis nutzbar

✅ Fazit

Der Lieferschein ist mehr als nur ein Begleitdokument. Er sorgt für Klarheit, beschleunigt Ihre Prozesse und schützt im Reklamationsfall. Ob klassisch oder digital – mit einer professionellen Vorlage, regelmäßiger Prüfung und der passenden Software bleiben Sie auf der sicheren Seite.

„Ein professioneller Lieferschein vermittelt Kompetenz – intern wie extern.“ – John Neufeldt

❓ FAQ – Häufige Fragen zu Lieferscheinen

Was ist ein Lieferschein und wofür wird er verwendet? Ein Lieferschein dokumentiert die Übergabe einer Lieferung, listet Artikel, Menge und oft auch den Empfänger auf – als Nachweis für Versand und Erhalt.

Welche Pflichtangaben braucht ein Lieferschein? Absender, Empfänger, Artikel/Menge, Lieferscheinnummer, Datum; optional Bezug zur Rechnung/Bestellung und Unterschrift.

Wie lange muss ich Lieferscheine aufbewahren? Es gibt keine explizite Pflicht, aber mindestens solange wie zugehörige Rechnungen (i.d.R. 6–10 Jahre) wird empfohlen.

Digitale oder analoge Lieferscheine – was ist besser? Digital spart Zeit und Geld, ist leichter zu archivieren und in Prozesse einzubinden – Papier bietet physischen Nachweis.

Welche Fehler sollte ich vermeiden? Fehlende Pflichtangaben, falsche Nummern, keine Bezugnahme auf Bestellung, fehlende Unterschrift.

Gibt es Branchen mit besonderen Anforderungen? Ja, z. B. internationale Transporte, Lebensmittel, Medizintechnik – hier sind Zusatzangaben und Sprachversionen oft vorgeschrieben.

Tipps für effizientes Management? Standardisierte Vorlagen, digitale Verwaltung, regelmäßige Prüfung der Angaben.